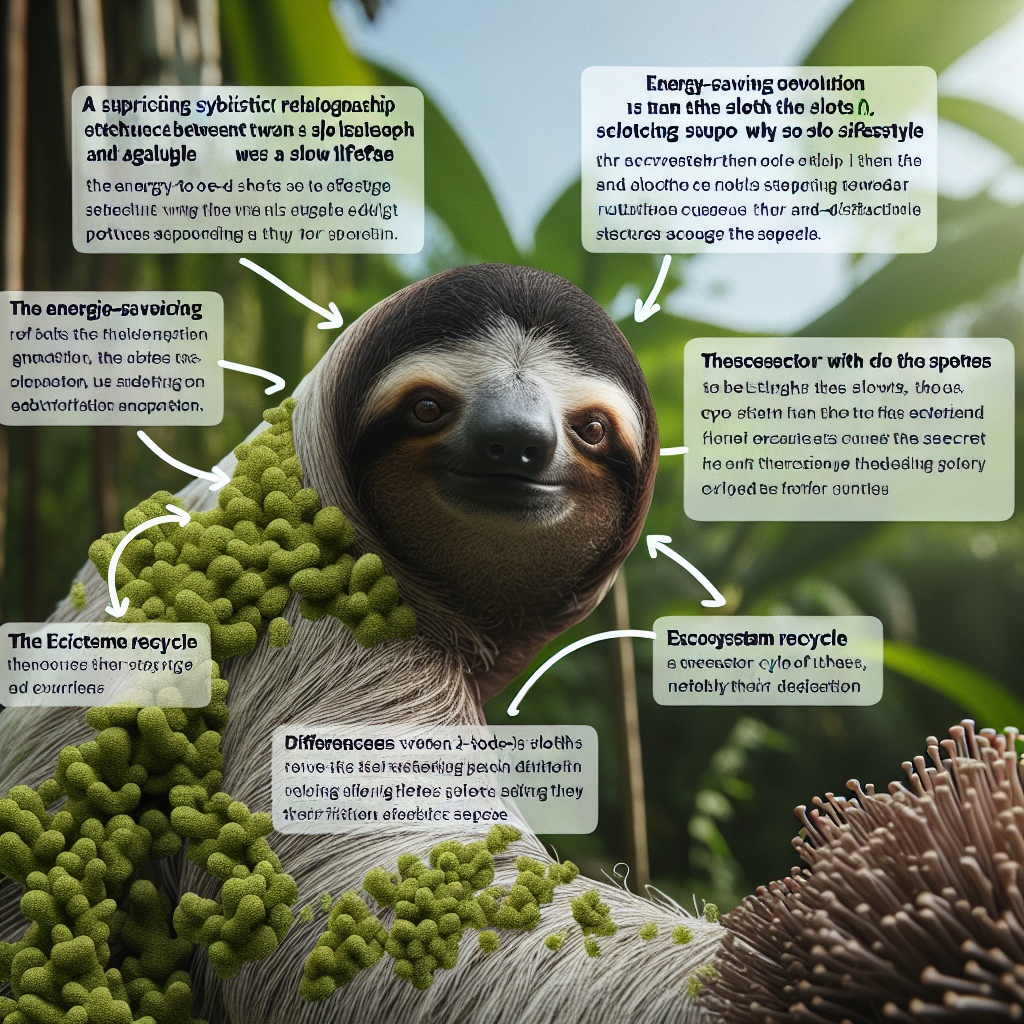

ナマケモノはそののんびりとした動きや独特な生活スタイルで知られていますが、実際には驚くべき進化の過程や自然界での役割を持っています。

「なぜナマケモノは動きが遅いの?」「どんな共生関係があるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、ナマケモノの進化や他の動植物との共生関係についてわかりやすく解説します。

この記事を読むと分かること

- ミユビナマケモノとフタユビナマケモノ、それぞれの特徴や違い

- ナマケモノが動きが遅い理由とその省エネ生活の秘密

- ナマケモノと蛾や藻との驚きの共生関係

- 森全体を支えるナマケモノの排便行動とその役割

これらを知ることで、ナマケモノを見る目が変わるだけでなく、自然界の仕組みに感動すること間違いなしです!ぜひ最後までお楽しみください。

ミユビとフタユビの違い|ナマケモノの種類ごとの特徴

ナマケモノには大きく分けて「ミユビナマケモノ」と「フタユビナマケモノ」の2種類がいます。一見するとそっくりですが、実は体のつくりや性格、生活スタイルにいろいろな違いがあるんです。

それぞれの特徴を知ると、動物園やテレビでナマケモノを見るときにもっと楽しめますよ!ここでは、ミユビとフタユビの違いをわかりやすく解説していきます。

ミユビナマケモノの特徴|首がぐるっと回るスゴ技!

ミユビナマケモノは、その名前の通り、前足と後足の指がそれぞれ3本ずつあります。この指の数はフタユビナマケモノとの大きな違いです。

また、ミユビナマケモノには他にもユニークな特徴がたくさんあります。

ミユビナマケモノの主な特徴

- 首が270度も回る!:ミユビナマケモノは首をぐるっと270度も回すことができます。これは頚椎(けいつい)が9個もあるおかげで、周りを見渡したり、動かずに葉っぱを食べたりできるんです。

- 小さな尾がある:フタユビナマケモノにはない小さな尾を持っています。これもミユビならではの特徴です。

- 泳ぎが得意:地上ではゆっくりですが、水中では意外とスイスイ泳ぎます。胃にたまったガスが浮き袋みたいな役割をしているんですよ。

- 葉っぱだけで生きる:主食は木の葉!栄養価が低い葉っぱを効率よく消化するために、新陳代謝もゆっくりで、省エネ生活をしています。

さらに、ミユビナマケモノはフタユビナマケモノよりも動きがさらに遅いことで知られています。週に1回くらい木から降りて排便する習慣もあり、その糞で木を肥やして生態系にも貢献しているんですよ。

フタユビナマケモノの特徴|食べ物も性格も多様で個性的

一方、フタユビナマケモノは前足の指が2本、後足の指が3本という構造になっています。この指の数以外にも、ミユビとは違う面白い特徴がたくさんあります。

フタユビナマケモノの主な特徴

- 指の数が違う!:前足には2本しか指がありません。これが名前の由来でもありますね。

- 尾がほぼない:フタユビナマケモノには尾がほとんどなく、小さな痕跡程度しか残っていません。

- 食べ物は多種多様:木の葉だけでなく、果物や小動物まで幅広く食べます。そのため、食べ物に困りにくく、多くの動物園でも飼育されています。

- 少し気性が荒め?:ミユビよりも活発で、防御的な行動を取ることがあります。そのため、「ちょっと攻撃的」と言われることも。

- 首は普通にしか回らない:頚椎は6~7個しかないので、首を大きく回すことはできません。

また、フタユビナマケモノは夜行性で、夜に活動することが多いです。木から降りる頻度も少なく、その分木の上で過ごす時間が長めなのも特徴的ですね。活発さや食性のおかげで飼育しやすい種類として動物園でも人気です。

こうして比べてみると、「同じナマケモノなのにこんなに違うんだ!」と驚きますよね。それぞれ全然違う生活スタイルや性格を持っているので、次に動物園やテレビで見るときにはぜひ「これはミユビかな?それともフタユビかな?」なんて考えてみてください。それだけで観察する楽しさが何倍にも広がりますよ!

動きが遅い理由とは?ナマケモノの省エネ進化を解説

ナマケモノは動物の中でも特に動きがゆっくりしていることで有名ですよね。でも、怠けているわけではなく、実はこれにはちゃんとした理由があります!

ナマケモノは、限られたエネルギーで効率よく生活するために「省エネモード」で生きているんです。食べ物や体の仕組みをうまく活用している彼らの秘密について、詳しく見ていきましょう。

葉っぱだけで生きる!低栄養食と省エネの関係

ナマケモノの主な食べ物は木の葉です。葉っぱは栄養が少ない上に消化するのにも時間がかかるので、ナマケモノはたくさん食べてもあまりエネルギーを得られません。そのため、エネルギーを節約するために動きを極端に遅くする進化を遂げたんです。

ナマケモノの葉っぱ中心の生活と動きの遅さにはこんな特徴があります。

- 低栄養食への適応:葉っぱから得られる少ない栄養を最大限活用するため、新陳代謝をゆっくりにしています。

- 消化に時間がかかる:ナマケモノの消化器官は葉っぱを分解するのに時間がかかるので、急いで動く必要がありません。

- 筋肉量が少ない:筋肉を減らして移動速度を抑えることで、カロリー消費を最小限にしています。

つまり、ナマケモノは「葉っぱだけで生きる」ために体全体を省エネ仕様に進化させたんですね。動きが遅いのも、この効率的な生活スタイルのおかげなんです!

動かないから安全!捕食者から身を守る工夫

ナマケモノは動きが遅いので、捕食者から逃げることはほとんどできません。でも、その代わりに「隠れる」能力を進化させています。

木の上でじっとしていたり、体毛に生える藻によって自然に溶け込むことで、捕食者から身を守っているんです。

捕食者対策としてこんな工夫があります。

- 樹上生活:ジャガーやピューマなど地上で活動する捕食者が届かない高い木の上で生活しています。

- 藻によるカモフラージュ効果:体毛に緑色の藻が生えることで木々と同化し、見つかりづらくなります。

- じっとして目立たない戦略:派手な動きをしないことで捕食者に気づかれないようにしています。

さらに、ナマケモノは夜行性なので昼間活動するオウギワシなどからも身を守りやすいんです。「動かないこと」が彼らにとって最大の防御になるなんて、とてもユニークですよね!

この隠れる戦略のおかげで、ナマケモノは自然界でうまく生き抜いているんですよ。

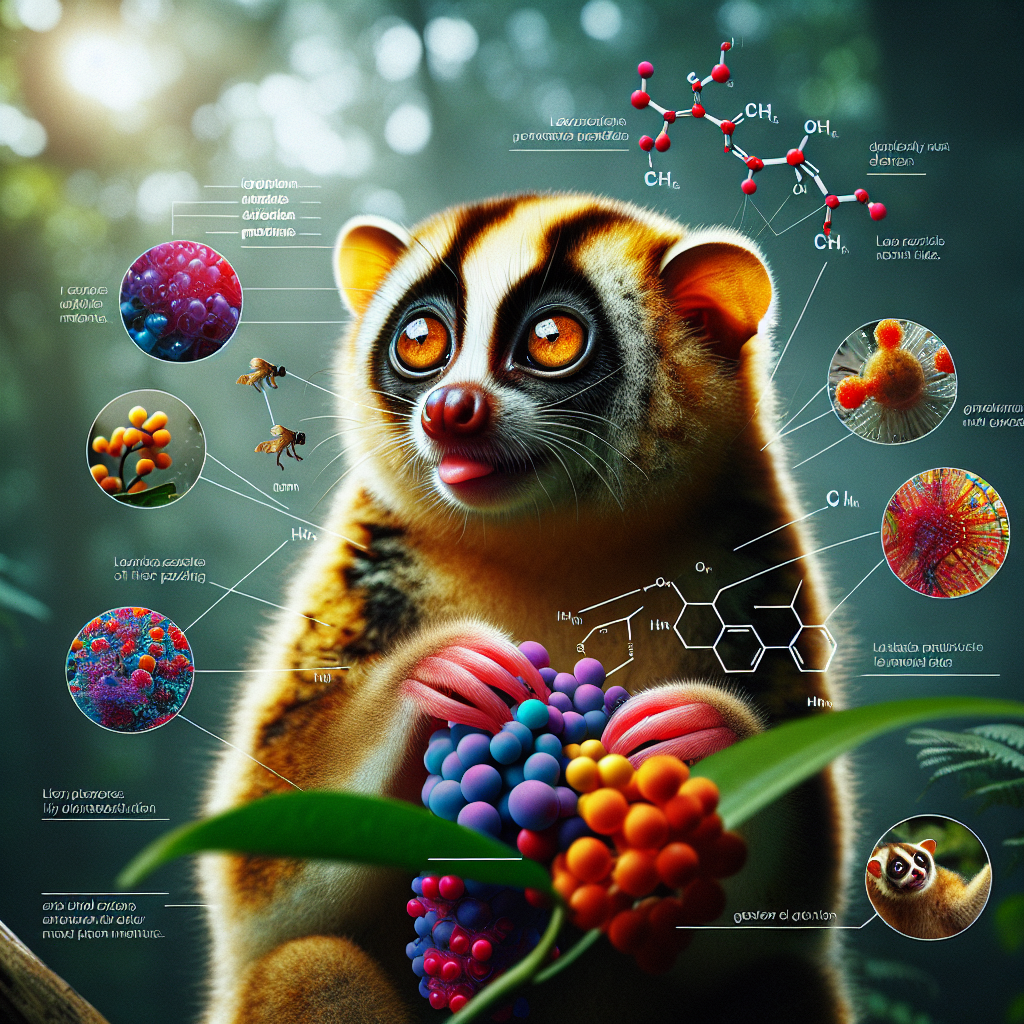

ナマケモノの驚きの共生関係|ガと藻が支えるスローライフ

ナマケモノは動きがとてもゆっくりで、エネルギーを節約しながら生活しています。でも、そののんびりした暮らしを支えているのは、実は「蛾」と「藻」という意外なパートナーたちなんです!

ナマケモノの体には蛾が住みつき、その蛾がもたらす栄養で藻が育ちます。そして、その藻をナマケモノが食べることで、必要な栄養を補っているんですよ。このユニークな共生関係について、もっと詳しく見ていきましょう!

蛾とナマケモノの関係|毛に住む蛾が果たす役割

ナマケモノの体毛には「ナマケモノガ」という蛾が住んでいます。この蛾は、ナマケモノが地面で排泄するタイミングを狙って卵を産みます。

幼虫はその糞を食べて成長し、成虫になるとまたナマケモノの毛に戻ってくるという不思議なサイクルを繰り返しているんです。さらに、この蛾はナマケモノの毛に窒素を運び、それが藻の成長を助ける肥料になっています。

蛾とナマケモノの関係について、こんな特徴があります。

- 蛾の住みか:蛾はナマケモノの毛の中で安全に暮らしています。

- 窒素のお届け役:蛾が運ぶ窒素は藻にとって大切な栄養源です。

- お互いに助け合う関係:蛾は住む場所を得て、ナマケモノは藻を育てるための栄養をもらっています。

このように、蛾はただ毛に住んでいるだけではなく、ナマケモノの生活を支える重要な仲間なんですね!

ナマケモノと藻|体毛で育つ栄養たっぷりの食料

ナマケモノの体毛には緑色の藻が生えています。この藻は、蛾が運んだ窒素や雨水によって育ちます。そして驚くことに、ナマケモノ自身がこの藻を食べて栄養補給しているんです。

動きが遅いナマケモノにとって、この体毛で育つ藻は、とても便利で効率的な食料なんですよ。

藻について知っておきたいポイント

- 自分で食料を育てる!:ナマケモノは自分の体で食べ物を育てるので、移動せずとも栄養を得られます。

- 自然界でも珍しい仕組み:蛾が運ぶ窒素と藻の成長という循環システムが成立しています。

- 省エネ生活:藻のおかげでエネルギー消費を抑えながら暮らすことができます。

この仕組みこそ、ナマケモノならではの「スローライフ」を支える秘密なんです。自然界でもこんなユニークな共生関係はめったに見られないので、とても興味深いですよね!

ナマケモノの生態系リサイクル|排便が生む栄養循環の秘密

ナマケモノは1週間に1回くらいのペースで、わざわざ地面に降りて排便をします。この行動は捕食者に狙われる危険があるのに、なぜそんなことをするのでしょうか?

実は、ナマケモノの排便は自分が住む木やその周辺の生態系を守るために欠かせない大事な役割を果たしているんです。排便によって土壌を肥やし、木の成長を助けることで、自分の生活環境を整えているんですよ。

ここでは、ナマケモノの排便と生態系リサイクルの秘密について詳しくお話しします!

危険を冒して地上で排便する理由

ナマケモノはほとんどの時間を木の上で過ごしているので、地面に降りることはめったにありません。でも、排便のときだけは地上に降りてきます。

この行動は不思議に思えるかもしれませんが、実は森全体の健康を守るためにとても重要なんです。

ナマケモノが地上で排便する理由にはこんなポイントがあります。

- 木への栄養補給:ナマケモノは自分が住む木の根元で排便します。その糞が木の栄養となり、健康に育つことでナマケモノ自身も葉っぱという食料を得られるんです。

- 土壌を豊かにする:ナマケモノの糞はすぐに分解されて土壌を肥沃にします。このおかげで森全体が元気になります。

- 蛾との共生関係:ナマケモノの糞には蛾が卵を産みつけます。幼虫は糞を食べて成長し、成虫になるとまたナマケモノの毛へ戻ります。この関係が生態系全体のバランスを保っています。

ナマケモノが地上で排便する行動には、自分だけでなく森全体を支える大切な役割があるんですね。危険を冒してまでこの行動を続ける理由がよくわかります!

こうした共生関係のおかげで、ナマケモノは限られたエネルギーでも効率よく生活できています。そして、自分だけでなく森全体にも貢献しているなんて、本当に自然界ならではの知恵ですよね!

こんなユニークな仕組みを見ると、ますますナマケモノって面白いと思いませんか?

まとめ

この記事では、ナマケモノの進化や共生関係について詳しくご紹介しました。以下に内容を簡単にまとめます。

- ミユビとフタユビの違い:指の数や性格、食性などが異なり、それぞれ独自の特徴を持っている。

- 動きが遅い理由:低栄養な葉っぱを主食としているため、省エネ生活に特化した進化を遂げた。

- 捕食者から身を守る工夫:木の上でじっとしていることや藻によるカモフラージュ効果で安全を確保している。

- 蛾と藻との共生関係:蛾が運ぶ窒素で藻が育ち、その藻をナマケモノ自身が栄養源として活用している。

- 排便による生態系リサイクル:地上で排便することで木や土壌に栄養を還元し、生態系全体を支えている。

ナマケモノはその独特な生活スタイルだけでなく、生態系にも大きな影響を与える重要な存在です。次にナマケモノを見る機会があれば、今回の記事で得た知識を活かして観察してみてください。

彼らの魅力的な世界が、あなたの日常に新たな発見と癒しをもたらしてくれることでしょう!