ハシビロコウという鳥、どこか不思議でユーモラスな雰囲気を持っていますよね。動物園でも人気のこの鳥ですが、「動かない鳥」として知られているだけでなく、驚きの生態や面白いトリビアがたくさんあるんです!

この記事では、そんなハシビロコウの魅力をたっぷりとお届けします。

この記事を読むと、こんなことがわかります。

- ハシビロコウが「動かない理由」とその賢い狩りの方法

- 名前や学名に込められたユニークな意味

- 鋭い目や大きなくちばしに隠された驚きの秘密

- クラッタリングやお辞儀などのかわいいコミュニケーション方法

ハシビロコウの知られざる一面を知れば、もっと好きになること間違いなし!ぜひ最後まで読んで、ハシビロコウの魅力を一緒に深掘りしてみましょう。

ハシビロコウが動かない理由とは?驚きの狩りの戦略に迫る

ハシビロコウが「動かない鳥」として有名なのには、ちゃんとした理由があります。ただぼーっとしているわけではなく、実はこれ、生きていくための知恵なんです。

特に狩りを成功させるためや、エネルギーを無駄にしないために進化した結果なんですよ。ここでは、ハシビロコウがなぜ動かないのか、その驚きの狩りの方法や理由について、わかりやすくお話しします!

動かない理由は待ち伏せ型の狩りがカギ!

ハシビロコウがほとんど動かない一番の理由は、「待ち伏せ型」の狩りをするからなんです。彼らが住むアフリカの湿地帯には、肺魚やナマズといった魚たちがいます。

この魚たちは水中で酸素を吸うために、一定時間ごとに水面に顔を出します。ハシビロコウはその瞬間を狙って、じっと待つんです。

待ち伏せ中のハシビロコウにはこんな特徴があります。

- 微動だにしない姿勢: まるで置物みたいにじーっとしていて、獲物に気づかれません。

- 鋭い目で観察: 水中で動く魚や泡を見逃さず、どこにいるか正確に把握します。

- 驚きの忍耐力: 獲物が現れるまで何時間でもその場で待つことができるんです。

そしていざ獲物が現れたら、一瞬で首を伸ばして大きなくちばしでガッと捕まえます。この狩りの成功率はなんと約60%! しかも「コラプス」という独特な動きも見ものです。体全体で水面に倒れ込むように飛び込んで獲物を確実に仕留めるんですよ。

こうして見ると、「動かない」っていう行動はただの特徴じゃなくて、生き残るためのすごい戦略なんですね!

動かない理由はエネルギー節約と暑さ対策も!

実は、ハシビロコウが動かない理由には「エネルギーを節約する」ことや「体温調節」といった、生きるための工夫も関係しています。湿地帯や沼地みたいな過酷な環境では、無駄な動きを減らして効率よく生きることが大事なんですね。

具体的にはこんな感じです。

- エネルギー消費を抑える: ハシビロコウは大きな魚を食べるので、一度食べればしばらくお腹いっぱい。そのため頻繁に動く必要がありません。

- 暑さ対策: 暑い地域に住んでいるので、あまり動きすぎると体温が上がっちゃいます。じっとしていることで体温をキープしています。

- 長生きするため: ハシビロコウは野生でも35年くらい生きると言われています。無駄なエネルギーを使わないことで、その長寿命にもつながっているんですね。

さらに、「動かない」ことで周囲と同化して、自分自身が他の捕食者から狙われるリスクも減らしています。この行動ひとつで、食べ物も守れるし、自分自身も守れるなんて、本当に賢い鳥ですよね。

こうして見ると、「動かない」という行動にはたくさんの意味が込められていることがわかります。ハシビロコウって本当に奥深い鳥ですね!

ハシビロコウの名前の由来と学名に込められた意味

ハシビロコウという名前や学名には、実はこの鳥の特徴がぎゅっと詰まった意味が込められています。和名も英名も学名も、それぞれユニークで、どれも「なるほど!」と思えるものばかりです。

ここでは、ハシビロコウの名前に隠された面白い由来や意味を、わかりやすくお伝えしていきます!

和名「ハシビロコウ」の名前の由来は?

「ハシビロコウ」という名前、なんだかユニークですよね。この名前は、そのまま「くちばしが広いコウノトリ」という意味なんです。

漢字では「嘴広鸛」と書きますが、この漢字も鳥の特徴をそのまま表現しています。日本語らしいネーミングですよね!

具体的にはこんな感じで成り立っています。

- 「ハシ」: くちばしを意味します。

- 「ビロ」: 広いという意味です。

- 「コウ」: コウノトリ(鸛)を指します。

つまり、「くちばしが広いコウノトリ」という見た目そのものを表した名前なんですね。この名前がつけられた背景には、その特徴的なくちばしがとても印象的だったことがあるのでしょう。

また、日本語の動物名って、見た目や特徴をそのまま名前にすることが多いんです。例えば、「カワセミ(川に住む鳥)」とか「トビ(飛ぶ鳥)」などと同じですね。ハシビロコウも、このルールにぴったり当てはまる名前と言えます。

動物園で実物を見ると、「あ、本当にくちばし広い!」と納得できるはずです。一度聞いたら忘れられないこの名前、覚えておくと話のネタにもなりますよ!

学名と英名にも込められた面白い意味

ハシビロコウの学名は「Balaeniceps rex」と言います。この学名にも、鳥の特徴がしっかり反映されているんですよ。ラテン語で成り立っているこの学名、それぞれの単語にはこんな意味があります。

- 「Balaena」: クジラを意味します。

- 「Ceps」: 頭部を指します。

- 「Rex」: 王様という意味です。

つまり、「クジラ頭の王様」という意味になるんです! どうしてクジラ?と思うかもしれませんが、大きなくちばしや頭部の形状がクジラっぽいからなんですね。横顔を見ると、その理由に納得できるかもしれません。

一方で英名は「Shoebill(シュービル)」と呼ばれます。「Shoe」は靴、「Bill」はくちばしを指していて、直訳すると「靴みたいなくちばし」という意味になります。この名前もまた、見た目そのものを表現しているんですね。

こうして見ると、和名・学名・英名それぞれに違った視点からハシビロコウの魅力が表現されていることがわかります。それぞれの名前を知ることで、この鳥への親しみもさらに深まりそうですね!

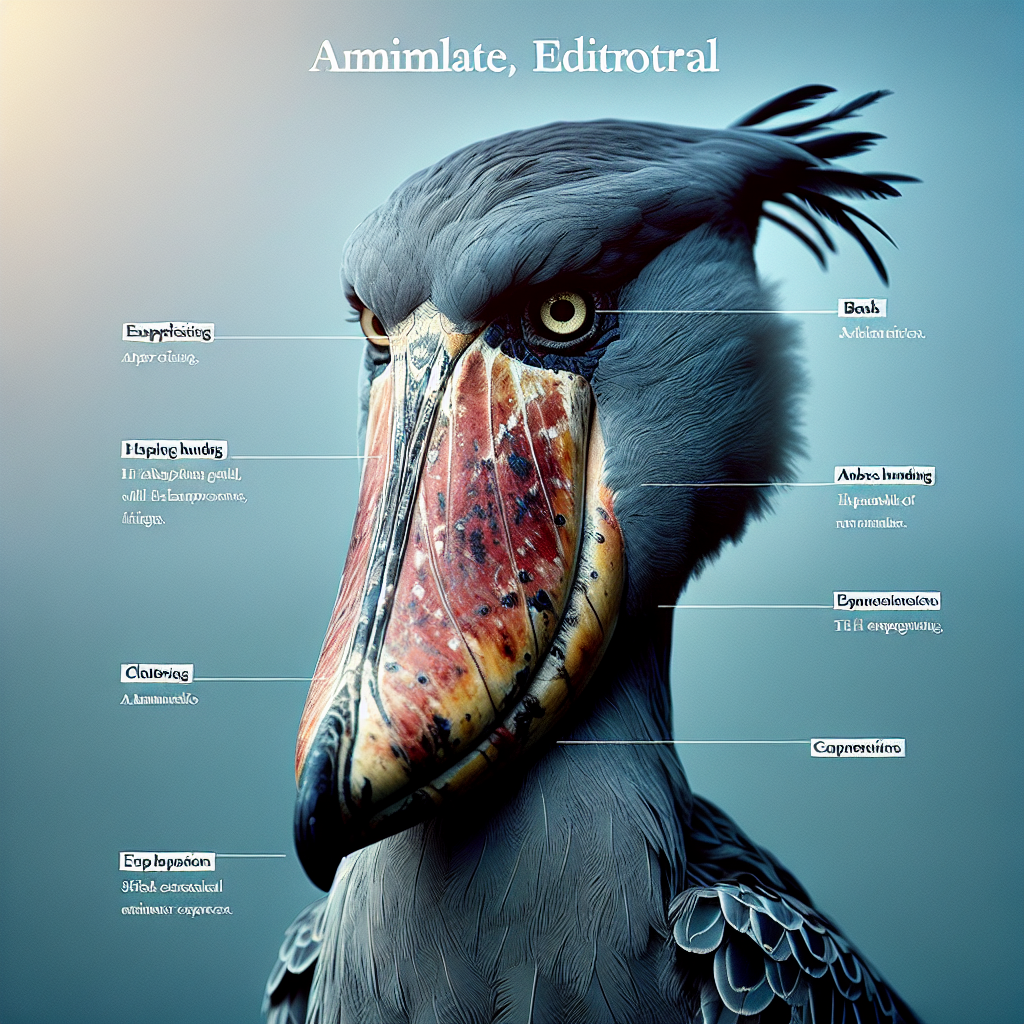

驚きの特徴!ハシビロコウの目やくちばしに隠された秘密

ハシビロコウといえば、やっぱりその独特な外見が魅力的ですよね。特に鋭い目つきと大きなくちばしは、見る人を惹きつけるポイントです。

でも、これらにはただの「見た目以上」の秘密が隠されているんです!ここでは、ハシビロコウの目やくちばしにまつわる驚きの特徴を、わかりやすくご紹介します。

ハシビロコウの目に隠された不思議な秘密

ハシビロコウの目って、なんだか威厳があってカッコいいですよね。でも実は、その目には面白い秘密がたくさんあるんです!

例えばこんな特徴があります。

- 年齢によって変わる目の色

若いハシビロコウの瞳は鮮やかな黄色。でも、大人になると青みがかった色に変化します。だから、目の色を見るだけで「この子は若いな」とか「この子は大人だな」と判断できちゃうんです! - 瞬膜(しゅんまく)という特別な膜

ハシビロコウの目には「瞬膜」という薄い膜がついています。この膜は、水中で狩りをするときに目を守る役割を持っています。まばたきするたびに、この瞬膜がスーッと閉じる様子を見ることができて、とってもユニークなんですよ。 - ゆっくりとしたまばたき

ハシビロコウのまばたきは、他の鳥と比べてとてもスロー。この動きがまた愛らしくて、「なんだか眠そうだな~」なんて感じちゃうことも。じっくり観察してみると、その仕草に癒されること間違いなしです!

こうして見ると、ハシビロコウの目にはただの「鋭さ」だけじゃなく、生き抜くための工夫や可愛らしい一面も詰まっているんですね。

ハシビロコウの大きなくちばし、その形状と役割とは?

次に注目したいのが、ハシビロコウのトレードマークとも言える「大きなくちばし」です。このくちばしには、見た目だけじゃない驚きの機能がいっぱい詰まっています。

例えばこんな特徴があります。

- 幅広で頑丈なくちばし

このくちばし、長さはなんと約20cm!しかも幅広で頑丈だから、大型の魚でもしっかり捕まえられるんです。先端にはフック状の突起がついていて、滑りやすい肺魚やナマズも逃さない仕組みになっています。 - 笑ったようなユニークな形

横から見ると、くちばしが笑顔みたいな形をしているんです。このおかげで、ハシビロコウはどこかユーモラスで親しみやすい印象を与えてくれます。 - 水を運ぶ“バケツ”として活躍

実はこのくちばし、子育てにも大活躍!巣やヒナを冷やすために、水辺から水を運ぶ「バケツ」のような使い方をするんです。こんな姿を見ると、「本当に賢い鳥なんだな~」って感心しちゃいますよね。

こうして見ると、この大きなくちばしはただ目立つだけじゃなく、生きるために欠かせない道具なんですね。それにしても、「笑ったようなくちばし」で獲物を捕らえる姿なんて、どこかギャップ萌えを感じませんか?

ハシビロコウの目やくちばしには、生態的な工夫だけでなく、どこか愛嬌も感じられる魅力が詰まっています。動物園などで観察する際には、ぜひこれらのポイントにも注目してみてくださいね!

ハシビロコウのユニークなコミュニケーション方法|クラッタリングとお辞儀

ハシビロコウは「動かない鳥」として知られていますが、実はとってもユニークなコミュニケーション方法を持っているんです。その代表的なものが「クラッタリング」と「お辞儀」。

これらの行動は、仲間や飼育員さんとの交流でよく見られ、親しみや感情を伝える手段なんですよ。ここでは、そんなハシビロコウの不思議でかわいいコミュニケーション方法をご紹介します!

クラッタリングってなに?音で気持ちを伝えるハシビロコウ

クラッタリングとは、ハシビロコウがくちばしを打ち鳴らして「ダダダダ!」という音を出す行動のこと。この音、実際に聞くとかなり大きくて迫力があり、銃撃戦みたいと表現することもあるくらい。

でも、ただ音を出しているだけじゃなくて、これにはちゃんとした意味があるんです!

クラッタリングにはこんな特徴があります。

- どんな音?

クラッタリングの音は「ダダダダ!」とリズミカルで、まるで木を叩いているような感じ。短い時は数秒、長い時は10秒以上続くこともあります。 - いつするの?

この行動は挨拶や親愛の気持ちを表す時に使われます。例えば、飼育員さんが近づいた時や仲間と交流する時に「元気?」みたいな感じで鳴らすんです。 - どんな意味があるの?

クラッタリングは感情表現の一つ。親しみを込めた挨拶や求愛行動として使われることが多いですが、時には威嚇として使うこともあります。

例えば、松江フォーゲルパークで飼育されているハシビロコウ「フドウ」は、飼育員さんに向かってクラッタリングをして挨拶する姿が有名です。その姿は動画でも話題になり、「なんだか可愛い!」と多くの人を魅了しています。

このクラッタリング、実際に聞いてみるとハシビロコウの気持ちが伝わってくるようで、とても面白いですよ!

小ハシビロコウのお辞儀!礼儀正しい仕草にキュンとする

もう一つ注目したいのが、「お辞儀」という行動です。ハシビロコウは頭を深々と下げることで相手に親愛や挨拶の気持ちを伝えます。この仕草、人間みたいでなんだか礼儀正しく感じませんか?

お辞儀にはこんな特徴があります。

- どんな時にするの?

お辞儀は挨拶や親しみを込めた行動としてよく見られます。例えば飼育員さんがお辞儀すると、それに応じてハシビロコウも頭を下げることがあります。「こんにちは!」って言っているみたいで可愛いですよね。 - 首を振る仕草もプラス!

お辞儀だけじゃなく、小刻みに首を振る動作も加わることがあります。これにはさらに親しみや好意を示す意味があると言われています。 - 求愛行動としてのお辞儀

仲間同士では求愛行動として使われることもあります。特にオスとメスがお互いにお辞儀し合う姿を見ると、「なんて仲良しなんだろう!」と思わずほっこりします。

掛川花鳥園で飼育されているハシビロコウ「ふたばちゃん」のお辞儀動画も話題になりました。柵越しに清掃スタッフへ何度も頭を下げるその姿には、多くの人々が「礼儀正しい!」と感心しています。

クラッタリングやお辞儀など、ハシビロコウならではのコミュニケーション方法には驚きと癒しが詰まっています。動物園で観察する際には、ぜひこれらの仕草にも注目してみてくださいね!きっともっとハシビロコウが好きになるはずですよ!

まとめ

この記事では、ハシビロコウについて以下のポイントを解説しました。

動かない理由

- 狩りの成功率を高める「待ち伏せ型戦略」

- エネルギー節約や体温調節など、生きるための工夫

名前と学名の由来

- 和名は「くちばしが広いコウノトリ」という特徴そのもの

- 学名は「クジラ頭の王様」、英名は「靴みたいなくちばし」というユニークさ

目やくちばしに隠された秘密

- 年齢で変わる目の色や瞬膜による目の保護機能

- 幅広で頑丈なくちばしが狩りや子育てで大活躍

ユニークなコミュニケーション方法

- クラッタリングで感情を伝える音の行動

- お辞儀で挨拶や親愛を示す礼儀正しい仕草

ハシビロコウは、その外見だけでなく、生態や行動も本当に魅力的な鳥です。次回動物園で出会うときは、この記事で知ったトリビアを思い出して観察してみてください。

きっともっとハシビロコウが好きになり、新しい発見もあるはずですよ!