ヒツジといえば、のんびり草を食べるかわいい動物というイメージがありますよね。でも、実はヒツジには驚きの生態や知られざる秘密がたくさん隠されています。

この記事では、そんなヒツジの魅力をたっぷりとお届けします。

この記事を読むことで分かること

- ヒツジの腸が30m以上もある理由とその仕組み

- 草食動物と肉食動物の腸の違い

- ヒツジの視力や羊毛に隠された驚きの特徴

- ヒツジの腸がソーセージや楽器などに活用されている意外な事実

- 子どもも楽しめるヒツジにまつわる豆知識

ヒツジがどれだけ私たち人間にとって重要で、自然界で工夫して生き抜いているかを知れば、もっと身近に感じられるはずです。それでは、一緒にヒツジの世界を探ってみましょう!

ヒツジの腸が30m以上もある理由とは?草食動物の驚きの進化

ヒツジの腸が30m以上もあるなんて、知っていましたか?これは草食動物として生きていくために進化してきた結果なんです。

草には「セルロース」という消化が難しい成分が含まれているので、ヒツジは長い腸を使ってじっくり時間をかけて消化しています。

この長い腸のおかげで、ヒツジは草から効率よく栄養を取り出せるんです。ここでは、そんなヒツジの腸の秘密や進化について、わかりやすく説明していきますね!

ヒツジの腸が長い理由|草を消化するための工夫

ヒツジが草を食べて生きていることは知っている人も多いと思います。でも、草には「セルロース」という、人間や肉食動物では消化できない成分がたくさん含まれているんです。

そこでヒツジは、腸内に住む微生物たちと協力して、このセルロースを分解しながらエネルギーに変えています。そのためには時間が必要なので、長い腸が役に立つというわけなんです。

ヒツジの体の中ではこんな仕組みで消化が!

- 4つの胃が大活躍!:ヒツジには4つの胃があります。その中でも「第一胃(ルーメン)」と呼ばれる部分は、まるで発酵タンクみたいな役割を果たします。ここで微生物たちがセルロースを分解してくれるんです。

- 小腸と大腸で栄養を吸収:胃で分解された食べ物は、小腸と大腸をゆっくり通りながら栄養素を吸収します。特に大腸ではさらに発酵が進み、エネルギー源となる物質が作られます。

- じっくり時間をかける消化プロセス:ヒツジが食べたものを完全に消化するまでには50時間以上かかることもあります。でも、このゆっくりしたプロセスこそが、草からしっかり栄養を取り出す秘訣なんです。

こうして見ると、ヒツジの長い腸はただ長いだけじゃなくて、とても効率的な仕組みなんですね!

草食動物と肉食動物|腸の長さでわかる違い

実は、動物によって腸の長さや構造には大きな違いがあります。それぞれが食べるものに合わせて進化してきたからなんですね。ここでは、草食動物と肉食動物、それぞれの特徴について見てみましょう。

- 草食動物:長~い腸で栄養を最大限吸収:草食動物は植物から少ない栄養素をしっかり取り出す必要があります。そのため、小腸や大腸がとても長くなっています。例えばヒツジの場合、その体長に対して腸の長さは約27倍にもなるんですよ!

- 肉食動物:短い腸で素早く消化:一方で肉食動物は、高栄養価で消化しやすい肉を主食としているので、短い消化管でも十分対応できます。ライオンやネコなどでは体長とほぼ同じくらいの腸しかありません。

- 雑食動物:中間的な構造:人間やクマなど雑食性の動物は、肉も植物も消化できるよう、中間的な長さと構造を持っています。私たち人間もその一例ですね。

こうして比べてみると、ヒツジの驚異的な腸の長さは、生き抜くための大切な進化だということがよくわかりますよね!草だけで生きるって、本当にすごいことなんだなぁと感心しちゃいますね。

腸だけじゃない!ヒツジの体に隠された驚きの生態

ヒツジって、腸が長いだけじゃなくて、体のあちこちに驚きの特徴が隠されているんです!例えば、視力がすごく良かったり、毛に特別な秘密があったり。

どれもヒツジが自然の中で生き抜くために進化してきたものなんですね。ここでは、そんなヒツジの体に隠された面白い生態について、わかりやすく紹介していきますね!

ヒツジの視力と瞳孔の秘密|広い視野で天敵をキャッチ!

ヒツジの眼の特徴

- 広い視野:ほぼ360度に近い視界で天敵を早く発見!

- 暗闇への適応:夜でも安全に行動できるよう進化した瞳孔

- 眼球の回転:草を食べながらも周囲を警戒できる便利な機能

ヒツジの目って、実はとっても優れた機能を持っているんです。特に注目なのが、その横長の楕円形をした瞳孔。この形のおかげで、ヒツジは周りをぐるっと広く見渡すことができるんですよ。

なんと視野は270~320度!頭を動かさなくても背後まで確認できちゃうんです。この広い視野は、天敵から身を守るために役立っています。

さらに、ヒツジの目には暗さに対応する仕組みもあります。暗い場所では瞳孔が丸くなり、光をたくさん取り込めるようになるんです。これなら夜でも安心ですよね。

また、眼球を回転させることもできるので、草を食べているときでも周囲をしっかり警戒できます。

こうして見ると、ヒツジの目はただ可愛いだけじゃなくて、生き抜くためのスゴイ仕組みが詰まっているんですね!

羊毛の秘密|寒さも雨もへっちゃらな万能コート!

羊毛の驚くべき特徴

- 二重構造:寒さや外的刺激から体を守るスゴイ仕組み

- ラノリン:防水&保湿効果バッチリな天然オイル

- 人間にも役立つ!:衣類やスキンケア製品にも活用される万能素材

ヒツジといえばふわふわの毛!でも、この羊毛にはただ暖かいだけじゃない、とっておきの秘密があるんです。

まず、羊毛は「一次毛」と「二次毛」という二重構造になっています。一方はちょっと硬めで丈夫な毛、もう一方は柔らかくて保温性バツグン。この二重構造のおかげで、寒い冬でもヒツジはぽかぽかなんですね。

さらに注目なのが「ラノリン」という油分。このラノリンは羊毛から分泌される天然オイルで、防水効果があります。だから雨の日でも濡れて寒くなることなく快適に過ごせるんです。

そしてこのラノリン、人間用のスキンケア製品にも使われていて、お肌に優しい成分として大人気なんですよ。

こうして見ると、ヒツジの毛ってただふわふわしているだけじゃなくて、生き抜くための工夫がいっぱい詰まっているんですね。寒さも雨もへっちゃらなこの万能コート、本当にすごいですよね!

ヒツジと人類の関わり|腸が活用される意外な用途

ヒツジと言えば、腸詰やウールの服など私たち人間の生活に欠かせない物の材料も提供してくれていますよね。でも実は、食べ物や衣類だけじゃなく、体の一部が意外な用途で使われていることをご存じですか?

特に「腸」は、ソーセージの皮や楽器の弦など、驚きの使い道があるんですよ!ここでは、そんなヒツジと人類の関わりについて、腸を中心に面白い話をお届けします!

ソーセージの皮に大活躍!ヒツジの腸が食文化を支える理由

ヒツジの腸といえば、まず思い浮かぶのがソーセージの皮ですよね。実はこの使い方、何百年も前から続いているんです。

ヒツジの腸は細くて丈夫なので、ウインナーソーセージみたいな細めのソーセージにぴったりなんですよ。一方で、豚の腸は太めのフランクフルトやサラミに使われることが多いんです。

昔は冷蔵庫なんてなかったので、お肉を長持ちさせるために腸詰めという方法が生まれました。お肉や脂肪を腸に詰めて保存することで、食材を無駄なく使う工夫だったんですね。

この知恵が世界中で広まり、それぞれの地域で独自のソーセージ文化が育ちました。例えば、

- ドイツ:ウインナーやブラートヴルストなど、有名な種類がたくさん!

- イタリア:サラミなど乾燥させた保存性バッチリなソーセージが主流。

- 日本:ウインナーソーセージが家庭で大人気。お弁当にも欠かせませんね!

こうして見ると、ヒツジの腸はただの素材じゃなくて、世界中の食文化を支える大切な存在なんですね。次にソーセージを食べるときは、ちょっと感謝したくなるかも?

楽器や医療にも!?ヒツジの腸が意外なところで活躍中

ヒツジの腸って、食べ物だけじゃなく意外な分野でも大活躍しているんです。その一つが楽器!クラシックギターやバイオリンなど弦楽器には「ガット弦」と呼ばれる弦が使われていました。

このガット弦は羊やヤギの腸から作られていて、ナイロン弦が普及する前は主流だったんですよ。その柔らかくて豊かな音色は今でもファンが多いんです。

さらに驚きなのは医療分野での利用です。昔は羊の腸を縫合糸として使っていました。この糸は体内で自然に分解されるので、手術後に取り除く必要がありません。

現代では吸収性縫合糸として改良されていて、その技術は今も活きています。他にもこんな用途があります。

- テニスラケット:昔は羊の腸から作られたガット糸が使われていました。

- 水筒:羊の胃袋を加工して作られた水筒も歴史的に利用されていました。

こうして見ると、ヒツジって本当にすごいですよね。ただ可愛いだけじゃなく、その体全体が私たち人間にとって役立つ存在なんです。次回ソーセージを食べたり楽器を演奏したりするときには、「ありがとう、ヒツジさん!」って思いたくなりますね!

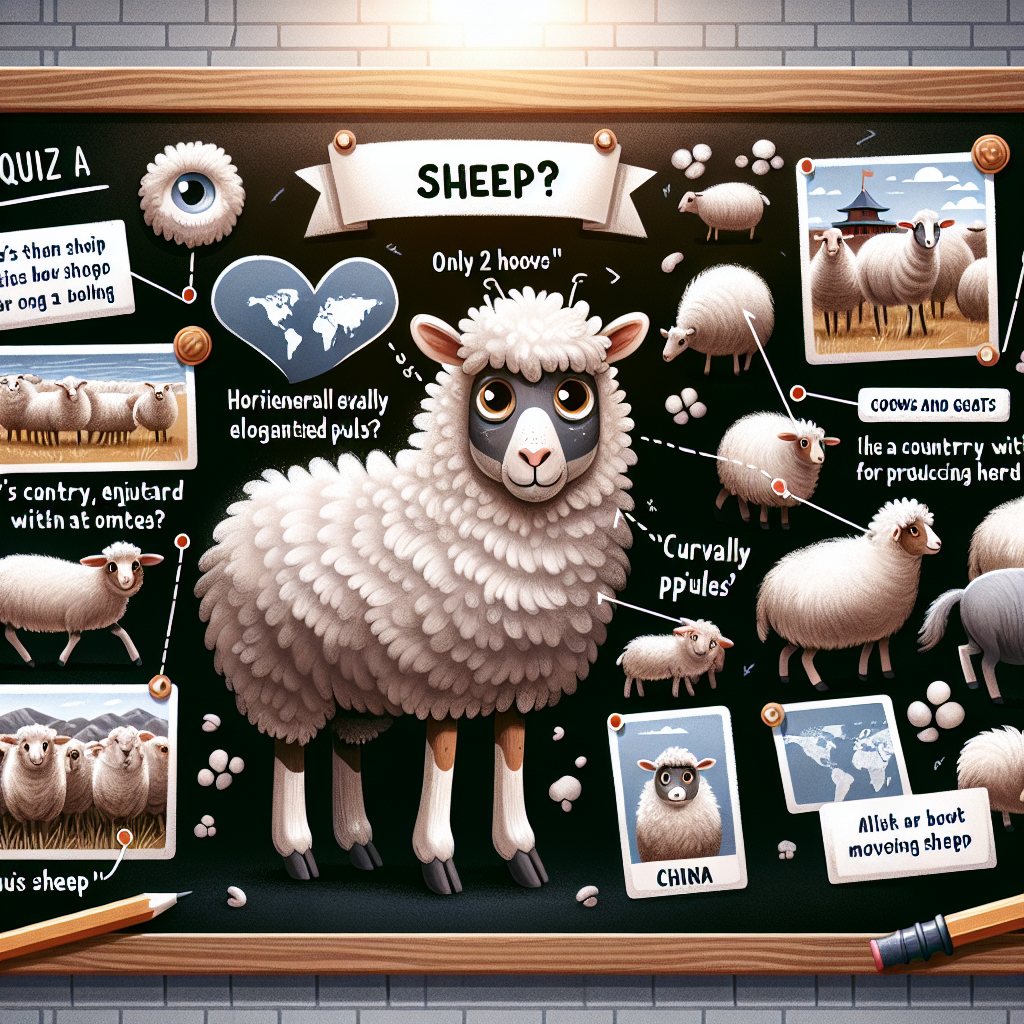

子どもも楽しめる!ヒツジにまつわる豆知識クイズ

ヒツジって、見た目もかわいくて親しみやすい動物ですよね。でも、実はヒツジにはたくさんの面白い豆知識があるんです!

ここでは、子どもでも楽しめるクイズ形式で、ヒツジにまつわる驚きのトリビアを紹介します。家族や友達と一緒に挑戦して、ヒツジ博士を目指しましょう!

ヒツジのひづめは何本ある?

ヒツジのひづめは何本だと思いますか?実は、ヒツジのひづめは「2本」なんです。これはウシやヤギなどと同じ特徴で、「偶蹄類」と呼ばれるグループに属しています。

一方で、ウマやロバのひづめは1本だけ。ヒツジのひづめが2本になっている理由は、草原や山道を歩きやすくするためだと言われています。

ヒツジの瞳の形はどんな形?

ヒツジの瞳をよーく観察したことがありますか?実は、ヒツジの瞳は「横長」の形をしているんです。この横長の瞳のおかげで、ヒツジは広い視野を持つことができ、天敵が近づいてきてもすぐに気づけるんですよ。

ちなみに、人間の瞳は丸くて、ネコなど肉食動物の瞳は縦長です。

ヒツジの毛ってどんな形?

ふわふわしたヒツジの毛。実はよく見ると「うねうね」しているんです。このうねうねは「クリンプ」と呼ばれ、毛糸を作るときに重要な役割を果たします。

クリンプが多いほど毛が絡まりやすくなり、丈夫な毛糸ができるんですよ!特に「メリノ種」という種類のヒツジはクリンプが多いことで有名です。

世界で一番ヒツジが多い国はどこ?

世界中で一番ヒツジが多い国、どこだと思いますか?正解は「中国」です!中国では広大な土地を活かしてたくさんのヒツジが飼育されています。

ちなみに2位はインド、3位はオーストラリアです。それぞれの国で食肉用や羊毛用として利用されているんですね。

ヒツジの習性|群れで行動する理由とは?

ヒツジといえば群れで行動するイメージがありますよね。これは天敵から身を守るためなんです。群れで行動することで、一頭だけでは気づけない危険もみんなでカバーできるんですね。

「ひつじぐも」という言葉も、この集団行動から生まれたものなんですよ!

まとめ

この記事では、ヒツジの知られざる生態や驚きの特徴について解説しました。ポイントを簡単にまとめます。

- ヒツジの腸は30m以上!: 草を効率よく消化するため、長い腸と4つの胃を持っています。

- 草食動物と肉食動物で腸の構造は大きく異なる:ヒツジは草から栄養を最大限吸収するために進化してきました。

- 視力が抜群!: 横長の瞳孔で広い視野を確保し、天敵から身を守っています。

- 羊毛には防寒・防水効果あり:二重構造とラノリンのおかげで寒さや雨にも強い万能コートです。

- 腸はソーセージや楽器にも活用:食文化や医療分野で重要な役割を果たしています。

- 子どもも楽しめる豆知識が満載! :ヒツジのひづめや瞳、毛、習性など、面白い話題が盛りだくさんでした。

ヒツジはただかわいいだけでなく、その体全体が自然界や人間社会で大活躍しています。次にヒツジを見るときには、この記事で得た知識を思い出してみてくださいね!

ヒツジへの理解が深まり、新しい発見があるかもしれませんよ!