クジャクといえば、その美しい羽根や堂々とした姿が印象的ですが、意外と知られていない驚きの特徴がたくさんあります。

本記事「クジャクは飛べる?意外と知らない驚きのトリビア大公開!」では、以下のような疑問や興味を持つ方に向けて、クジャクの魅力を徹底解説しています。

- クジャクは飛ぶことができるのか?その飛行能力の秘密を知りたい方

- 美しい羽根の仕組みや進化の背景について興味がある方

- 毒蛇を食べるという驚きの食性や耐性について詳しく知りたい方

- シロクジャクや日本で野生化した個体についてトリビアを知りたい方

この記事を読むことで、クジャクの知られざる生態や進化、そしてその驚きの能力について楽しく学ぶことができます。さっそく、クジャクの魅力を深掘りしていきましょう!

クジャクは飛べるのか?その驚きの飛行能力とは

クジャクって地面を歩いているイメージが強いですよね。でも実は、飛ぶこともできるんです!

とはいえ、ハトやカラスみたいに長い距離をスイスイ飛ぶわけではなく、ちょっとした短距離や木の上への移動がメイン。そんなクジャクの飛行能力には意外な秘密がたくさん隠されています。

ここでは、クジャクがどうやって飛ぶのか、その仕組みや理由についてわかりやすく解説していきます!

クジャクが飛ぶ理由とその仕組み

クジャクが飛ぶのは、実は必要に迫られたときだけなんです。普段は地面を歩き回ることが多いですが、危険を感じたり、安全な場所へ移動したいときには羽を使って飛びます。

特に夜になると木の枝の上で休むので、垂直方向に飛び上がる力が重要なんですね。クジャクの飛び方にはこんな特徴があります。

- 短い距離だけ飛ぶ:クジャクは長距離を飛ぶのは苦手で、せいぜい数十メートルから数百メートルくらいしか移動しません。

- 木の上への垂直ジャンプ:地面から高い木の枝へ移動するとき、力強く羽ばたいて真上に上がります。

- 飾り羽がちょっと邪魔:オスの大きな飾り羽は重くて空気抵抗もあるので、メスよりも短い距離しか飛べないことも。

ちなみに、クジャクは助走をつけて勢いよく飛び立つことが多いです。地面から直接跳び上がるよりも、そのほうが効率的なんですね。

こうした飛行能力は、生き残るために進化してきた大事なスキルなんです。

クジャクはどれくらい高く飛べる?

「じゃあ、どれくらい高く飛べるの?」って気になりますよね。実際にはそんなに高くはないんですが、安全な場所を確保するには十分な高さまで上昇します。

具体的にはこんな感じです。

- 平均的な高さ:地面から木の枝まで、およそ2~3メートルくらい。

- 助走でさらに高く:走りながら勢いをつけることで、もう少し高く跳べることもあります。

さらに、高い場所から滑空して少し長めの距離を移動することもできちゃいます。この能力のおかげで、捕食者から逃げたり安心して休める場所を見つけたりできるんですね。

こう聞くと、普段歩いている姿とは違った一面が見えてきて面白いですよね!

美しい羽根の秘密!クジャクの構造色と進化の謎

クジャクの羽根って、どうしてあんなにキラキラ輝いているんでしょう?青や緑の鮮やかな色は、ただの色素でできているわけじゃないんです。

その秘密は「構造色」という特別な仕組みにあります。そして、この美しい羽根は、進化の過程でとても重要な役割を果たしてきました。

ここでは、クジャクの羽根が生み出す色の仕組みと、その進化についてわかりやすくお話しします!

クジャクの構造色ってなに?光が作る自然界の魔法

クジャクの羽根が見せるあのキラキラした色は、「構造色」という現象によるものです。構造色っていうのは、物質そのものに色がなくても、光が反射したり屈折したりすることで鮮やかな色を生み出す仕組みなんです。

例えば、シャボン玉や虫の羽にも同じような現象が見られます。クジャクの場合、その羽根にはこんな特徴があります。

- 小さな羽枝がポイント:羽枝に生えている細かい小羽枝が光を反射して、特定の波長だけを強調して鮮やかな色を見せます。

- メラニン顆粒が活躍:小羽枝の中に並ぶメラニン顆粒が光を屈折させて、青や緑などの輝きを作り出しています。

- 見る角度で変わる色:見る角度によって色が変わるので、動くたびに羽根がキラキラと輝いて見えるんです。

この仕組みは自然界だけじゃなくて、科学技術にも応用されているんですよ。「フォトニック結晶」なんて呼ばれて、次世代インクやディスプレイ技術に使われたりしています。

クジャクの羽根はまさに自然界が生み出した魔法みたいなものですね!

クジャクの飾り羽はどうして進化した?モテるための戦略!

クジャクのオスが持つあの派手な飾り羽は、ただ目立つだけじゃなくて、生存競争や恋愛戦略にも関係しているんです。この進化には「性選択」っていう仕組みが関わっています。

性選択っていうのは、生物が繁殖相手を選ぶときに特定の特徴を好むことで、その特徴がどんどん進化していく現象なんです。

具体的にはこんな感じです。

- メスへのアピールタイム:オスは繁殖期になると飾り羽を広げて求愛ダンスをします。目玉模様が多いほどメスから「素敵!」と思われる傾向があります。

- ハンディキャップ理論:派手で大きな飾り羽は捕食者から逃げるには不利。でも、それでも生き残れるオスは「強い証拠」としてメスに選ばれやすくなるんです。

- ランナウェイ現象:一度メスが派手な飾り羽を好きになると、その好みと飾り羽の派手さがどんどんエスカレートしていくという現象もあります。

こうして進化した結果、今ではオスの飾り羽はびっくりするくらい大きくて美しくなったんですね。一方でメスは地味な外見をしていて、捕食者から身を守るために目立たない姿勢で生活しています。この違いもまた面白いですよね!

クジャクを見ると、その美しさだけじゃなくて、生存競争や恋愛戦略まで感じられて、ますます魅力的に思えてきますね!

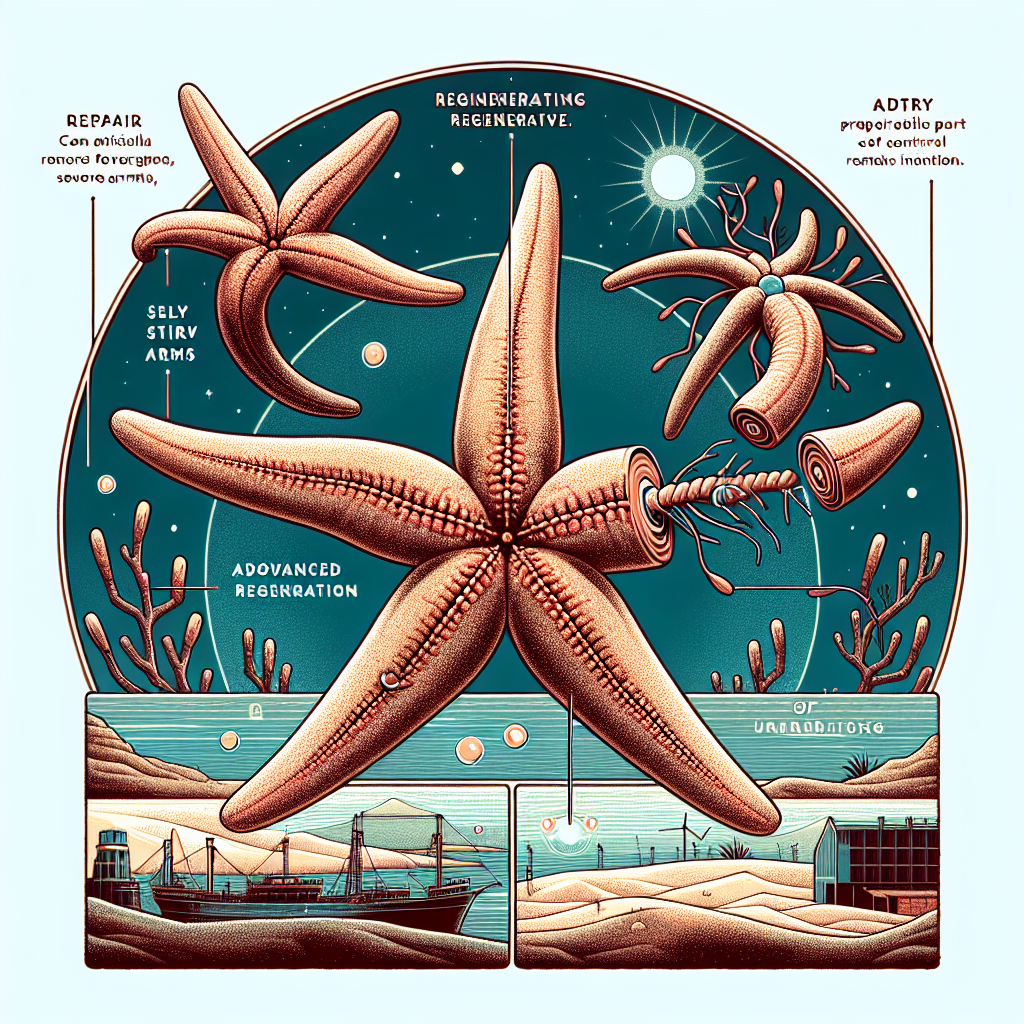

毒蛇も食べる!?クジャクの驚きの食性と耐性

クジャクといえば美しい羽根が注目されがちですが、実は食性もかなりユニークなんです。雑食性のクジャクは、植物だけでなく昆虫や小型の動物まで幅広く食べます。

さらに驚くべきことに、毒蛇やサソリといった有毒生物も捕食することができるんです!ここでは、クジャクの驚きの食性と、毒への耐性について詳しく見ていきましょう。

クジャクはなぜ毒蛇を食べられる?その秘密とは

クジャクが毒蛇やサソリを食べるなんて、信じられない話ですよね。でも実際に、野生のクジャクはこれらの有毒生物を捕食することがあります。

その理由は、クジャクが持つ特別な耐性にあります。

- 神経毒への耐性:毒蛇やサソリの持つ神経毒は通常なら致命的ですが、クジャクはこの毒に強い耐性を持っています。噛まれたり刺されたりしても、大きな影響を受けません。

- 卵やヒナを守るため:クジャクは天敵から卵やヒナを守るために、積極的に毒蛇やサソリを攻撃します。その過程で捕食するようになったと考えられています。

- 雑食性による適応力:植物から動物まで幅広く食べる雑食性のため、他の動物が避けるような獲物にも挑むことができるんです。

例えば、キングコブラのような猛毒を持つ蛇も若い個体であれば捕食対象になります。このような能力から、インドでは「邪気を払う鳥」として神聖視されてきました。

クジャクの多様な食事メニューとは?

クジャクの食事は本当に多彩です。植物だけでなく、小動物や昆虫も好んで食べます。具体的には以下のようなものが挙げられます。

- 植物性のエサ:草や葉、果実、種子など。

- 昆虫類:ミミズやシロアリなど、小型の昆虫。

- 小型動物:トカゲやカエルなどの小型爬虫類。

- 有毒生物:コブラやサソリなど。

特に農地周辺に生息する場合、人間が栽培する作物もエサとして利用することがあります。そのため、一部地域では「益鳥」として歓迎される一方で、「害鳥」として扱われることもあります。

このように、クジャクは美しい見た目だけでなく、そのたくましい生態でも注目される鳥なんです!

シロクジャクや野生化した個体にまつわるトリビア

シロクジャクって、真っ白な羽根がとっても神秘的ですよね!一方で、日本では野生化したクジャクが自然の中で暮らしていることもあるんです。

どちらも普通のクジャクとはちょっと違う魅力や秘密が隠されています。ここでは、シロクジャクの不思議な特徴と、日本で野生化したクジャクたちの現状について、楽しく解説していきます!

シロクジャクはどうして真っ白?その秘密と特徴

シロクジャクは、普通のインドクジャクが遺伝子の変異によって白くなった「白変種」という特別な個体なんです。アルビノみたいに見えますが、実はアルビノとはちょっと違います。

目や皮膚には色素が残っているので、純粋なアルビノではありません。この白さにはいくつかのポイントがあります。

- メラニン不足が原因:羽根に色をつけるメラニンという色素がほとんどないため、真っ白に見えるんです。

- 部分的に白い個体もいる:完全に真っ白なシロクジャクは珍しく、一部だけ白い「まだら模様」の個体もいます。

- 成長するにつれて変わることも:子どもの頃は普通の色をしていて、大人になるにつれて白くなることもあるんですよ。

シロクジャクは、その美しさからインドやパキスタンでは「神聖な鳥」として大切にされています。幸運を呼ぶ象徴として愛されているんですね。

日本でも動物園で飼育されていることがあるので、実際にその姿を見られるチャンスがあるかもしれませんよ!

以下のサイトでシロクジャクが見られる日本の動物園を紹介していますので、ご興味のある方は参考にしてみてくださいね。

白い孔雀がいる動物園はどこ?なぜ白い?|ぼっち2200のなんでも帳

日本で野生化したクジャクたちの今

実は、日本では野生化したインドクジャクが自然の中で暮らしているんです。本来、日本にはいない鳥なのにどうして?と思いますよね。

その理由は、人間が観賞用として持ち込んだ個体が逃げ出し、そのまま自然環境で繁殖してしまったからなんです。

特に沖縄県や鹿児島県など暖かい地域では、野生化したクジャクが増えており、こんな現状となっています。

- どこで見られる?:宮古島や鹿児島など南国エリアを中心に定着しています。他にも全国各地で目撃情報があります。

- 困ったことも…:農作物を食べてしまう(畑を荒らす)。生態系への影響(昆虫や小動物が減少)。鳴き声がうるさいという騒音問題。

でも面白いことに、宮古島では「火の鳥鍋」という名前でご当地グルメとして食材として活用されることもあるそうです。一方で環境省は、こうした野生化した個体を「緊急対策外来種」に指定し、捕獲活動を進めています。

ただし、数が減るほど捕獲は難しくなるため、完全になくすのは簡単ではないようです。

美しい姿を持つ一方で、生態系や人間生活に影響を与えることもある野生化したクジャクたち。彼らの存在には、自然とのバランスを考える大切さも教えられますね!

まとめ

この記事では、クジャクに関する驚きのトリビアをたっぷり紹介しました。以下に内容を簡潔にまとめます。

- 飛行能力:短距離や垂直方向への飛行が得意で、助走をつけて効率よく飛び立つ。

- 羽根の構造色:光の反射や屈折によって鮮やかな色を生み出し、進化の過程で性選択に重要な役割を果たしてきた。

- 食性と耐性:雑食性で植物から毒蛇まで幅広く食べる。毒への耐性も持ち、天敵から卵やヒナを守るために有毒生物を捕食することもある。

- シロクジャク:遺伝子変異による白変種で、神聖な象徴として愛されている。

- 日本で野生化した個体:観賞用として持ち込まれた個体が自然環境で繁殖し、生態系への影響や農作物被害など問題も発生している。

この記事を通じて、普段はあまり知られていないクジャクの魅力や秘密に触れることができましたね!次回、動物園や自然の中でクジャクを見る機会があれば、ぜひその素晴らしい生態に思いを馳せてみてください。

新しい発見があるかもしれませんよ!