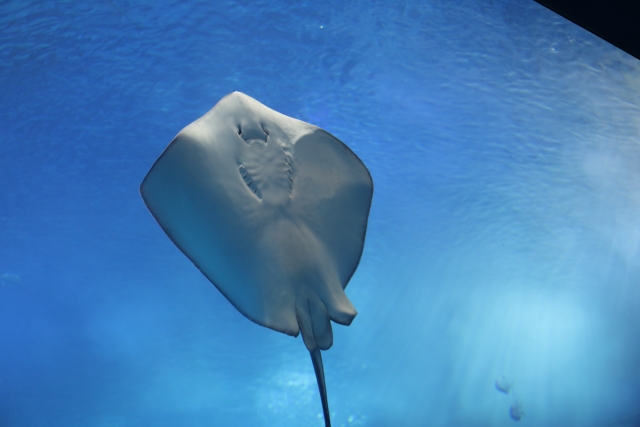

マンタが海面でジャンプする姿は、まるで空を飛ぶようなダイナミックな動きで、多くの人を魅了します。でも、「どうしてマンタはジャンプするの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、マンタのジャンプ行動に隠された秘密を徹底解説します。求愛行動や健康維持、生態的な目的など、ジャンプにまつわるさまざまな理由を知ることで、マンタの魅力をもっと深く理解できるでしょう。

記事を読むことで分かること

- マンタがジャンプする理由とその目的

- ジャンプ行動と食性・泳ぎ方の関係

- マンタとエイの違い

この記事を読んで、マンタという海洋生物の奥深い世界に触れてみてください。

マンタのジャンプの理由とは?求愛行動や生態を徹底解説

マンタが海面から豪快にジャンプする姿は、ダイバーや海洋生物ファンにとって特別な瞬間です。このジャンプにはさまざまな理由があると考えられており、求愛行動や生態的な目的が含まれています。

ここでは、マンタのジャンプに隠された秘密を詳しく解説し、その魅力をさらに深く知っていきましょう。

求愛行動としてのジャンプ:オスがメスにアピールする方法

マンタのジャンプは、繁殖期に特に頻繁に見られる行動です。オスがメスに自分をアピールするための重要な手段として知られています。このダイナミックな動きにはいくつかの目的があるようです。

オスのジャンプに込められた意味

- 体力と能力の誇示

オスは高く飛び上がり、大きな音を立てて着水することで、自分の体力や健康状態をメスに示します。「自分は強い!」というアピールですね。 - 競争の一環

繁殖期には複数のオスが1匹のメスを追いかける「マンタトレイン」という現象が見られます。その中で目立つ行動を取ることで、他のオスより優位に立とうとします。 - 音によるコミュニケーション

着水時に発生する音はメスへの信号になると考えられています。この音が繁殖期の合図として機能している可能性もあります。

マンタトレインとは?

マンタトレインは、複数のオスが列をなして泳ぎながらメスを追いかける行動です。この光景はダイバーにとっても非常に興味深く、観察できる場所では人気があります。

ジャンプはこのトレイン内でさらに目立つための行動とも言えるでしょう。

寄生虫除去?ジャンプが持つ生態的な役割

マンタのジャンプには、「体表についた寄生虫を取り除く」という生態的な目的もあるとされています。この行動は健康維持やストレス解消にも役立つと言われています。

ジャンプによる寄生虫除去

- 着水時の衝撃

水面から飛び上がり、勢いよく着水することで体表についた寄生虫を振り払います。これはマンタが健康状態を保つために欠かせない行動です。 - クリーニングステーションとの併用

ジャンプ後には「クリーニングステーション」と呼ばれる場所で、小魚による体表のお手入れを受けることもあります。これでさらに清潔さを保つことができます。

その他の目的

- 体温調節

ジャンプによって体表温度を調整し、水温変化への適応力を高めている可能性があります。 - ストレス解消

ジャンプはストレス発散や運動不足解消にも役立つと言われています。マンタもリラックスしたい時があるのでしょう。

このように、マンタのジャンプには求愛だけでなく、生存戦略や健康維持への深い工夫が隠されています。その優雅で力強い姿には、多くの謎と魅力が詰まっていますね。

マンタの食性と泳ぎ方:ジャンプとの関連性を考察

マンタは海洋生物の中でも独特な食性と泳ぎ方を持っていることをご存じでしょうか。その巨体を維持するために大量のプランクトンを食べ、優雅な泳ぎで広い海を移動します。

この食性や泳ぎ方は、マンタ特有のジャンプ行動とも深く関係していると考えられています。ここでは、マンタの食事スタイルや泳ぎ方の特徴を掘り下げながら、ジャンプとのつながりについても見ていきましょう。

マンタの主食はプランクトン!効率的な摂餌方法とは?

マンタは動物性プランクトンを主食としており、その摂餌方法は非常に効率的です。広い海を泳ぎながら餌を集める仕組みには、彼らならではの工夫が詰まっています。

マンタの摂餌スタイル

- 大きな口と頭鰭(とうき)

マンタは頭部にある「頭鰭」を使って水流を口へ導きます。口を大きく開けながら泳ぐことで、海水ごとプランクトンを取り込みます。 - 濾過摂食(ろかせっしょく)

プランクトンだけを濾し取る仕組みで、不要な海水はエラから排出します。この方法で効率よく大量のプランクトンを摂取しています。

プランクトンの多い場所での行動

- 宙返り行動

プランクトンが密集している場所では、同じ位置で後方宙返りを繰り返すことがあります。これにより、効率よく餌を集めることができます。 - 集団行動

複数のマンタが弧を描くように泳ぐ「フィーディングトレイン」という行動も見られます。これにより、効率的に餌場を共有することが可能です。

こうした摂餌行動は、マンタが常に泳ぎ続ける理由にもつながっています。泳ぐことで酸素を取り込みながら餌も確保するという、一石二鳥の仕組みです。

優雅な泳ぎ方とジャンプ行動のつながりとは?

マンタの泳ぎ方は「海中を飛ぶ」と形容されるほど優雅で力強いものです。この独特な動きがジャンプ行動にも関係していると言われています。

泳ぎ方の特徴

- 胸びれを羽ばたかせるように動かす

マンタは広い胸びれを上下に羽ばたかせることで推進力を得ています。この動きは空中でジャンプする際にも活用されている可能性があります。 - 表層から中層で活動

主に表層や中層で活動しながら餌場を探します。効率的な移動能力が広範囲での摂餌や繁殖活動につながっています。

ジャンプ行動との関連

- 求愛やコミュニケーション

繁殖期にはオスがジャンプすることでメスへのアピールや競争行動が見られます。胸びれによる強力な推進力がジャンプ時にも役立っています。 - 健康維持

着水時の衝撃で体表についた寄生虫を振り払うなど、健康管理にも一役買っています。

マンタの泳ぎ方はその巨体にもかかわらず軽やかでダイナミックです。この能力がジャンプ行動にもつながり、多様な目的に活用されていると言えます。

マンタの食性や泳ぎ方には、それぞれ独自の工夫があります。そして、それらがジャンプ行動とも密接に結びついている点は非常に興味深いです。こうした生態的特徴を知ることで、観察時にも新たな発見が得られるでしょう。

マンタとエイの違いを比較!

- マンタ

- エイ

マンタはエイの一種(オニイトマキエイとナンヨウマンタ)ですが、一般的に皆さんが想像するエイと実は見た目以上に多くの違いがあります。ここでは、形態や生態の違いを詳しく比較しながら、マンタとエイの違いについてみていきましょう。

エイとマンタの主な違い早見表

エイとマンタは見た目が似ているため混同されがちですが、生態や行動に大きな違いがあります。以下にその特徴を比較し、両者の違いを簡潔にまとめます。

| 特徴 | エイ | マンタ |

|---|---|---|

| 口の位置 | 腹側(下向き) | 頭部前方 |

| 食べ物 | 貝、カニ、甲殻類など | プランクトン |

| 泳ぎ方 | 胸びれを波打たせるように動かす | 胸びれを羽ばたかせるように動かす |

| 生息場所 | 海底でじっとしていることが多い | 海面近くや中層を回遊 |

| 毒針の有無 | 一部の種が尾に毒針を持つ | 毒針はなし |

エイの特徴

- エイは主に海底で生活し、底生生物(貝やカニなど)を捕食します。

- 口が腹側についているため、砂地で餌を探しやすい構造になっています。

- 一部のエイには尾に毒針があり、防衛手段として使用されます。

マンタの特徴

- マンタはプランクトンを主食とし、海面近くや中層を優雅に泳ぎながら捕食します。

- 頭部前方に口があり、海水ごとプランクトンを取り込む濾過摂食を行います。

- 毒針は持たず、性格も穏やかでダイバーに親しみやすい存在です。

マンタとエイは同じトビエイ目に属する仲間ですが、その生活スタイルや行動には大きな違いがあります。観察する際にはこれらの特徴を意識することで、より楽しむことができるでしょう。

まとめ

マンタのジャンプ行動には、生態や繁殖に関わる重要な意味が隠されています。以下に記事内容を簡潔にまとめました。

マンタのジャンプ行動の理由

- 求愛行動: オスがメスにアピールするためのダイナミックな動き。

- 健康維持: 着水時の衝撃で寄生虫を振り払う役割。

- 体温調節・ストレス解消: ジャンプによる環境適応やリラックス効果。

食性と泳ぎ方との関連性

- プランクトンを効率よく捕食するため、常に泳ぎ続ける必要がある。

- 優雅な泳ぎがジャンプ行動にも影響している。

マンタとエイの違い

- 形態: 胸びれや口の位置が異なる。

- 泳ぎ方: マンタは羽ばたくように泳ぎ、エイは海底を移動する傾向。

マンタはその美しい姿だけでなく、生態的にも非常に興味深い存在です。この記事で知識を深めたことで、次回マンタを見る機会があれば、さらに感動的な体験になるでしょう。

海洋生物への理解が広がり、新たな発見につながることを願っています。