テントウムシは、赤やオレンジの背中に黒い点がある、とても身近で親しみやすい昆虫です。でも、「どうして模様が違うの?」「どこで見つけられるの?」「観察するときのコツは?」など、気になることがいっぱいありますよね。

この記事では、そんなテントウムシの不思議や面白さを、やさしく楽しく紹介します。自由研究や日々の観察をもっと楽しくしたい方、テントウムシのことをもっと知りたい方にぴったりの内容です。

この記事を読むと、こんなことが分かります。

- テントウムシの驚きの生態や防御ワザ

- 200種類以上もある模様や種類のヒミツ

- テントウムシを見つけやすい時期や場所、観察のコツ

- 観察をもっと楽しむためのアイデアややさしい注意点

テントウムシの世界を一緒にのぞいてみましょう!

驚きの生態!テントウムシが持つ秘密の生存戦略とは

テントウムシって、見た目はとってもかわいらしいのに、実は自然界で生き残るためにいろんな工夫をしているんです。敵から身を守るための「びっくり防御ワザ」や、寒い冬を乗り切るための「冬ごもりテクニック」など、知れば知るほど「えっ、そんなことまで!?」と驚かされることばかり。

ここでは、テントウムシが毎日どんなふうに工夫して生きているのか、楽しくわかりやすく紹介していきます。きっと、今までよりもっとテントウムシが好きになるはずですよ!

天敵を撃退!テントウムシの化学防御と警告色

テントウムシがピンチのとき、どうやって自分を守っているか知っていますか?実は、テントウムシは「苦い体液」を出して敵をびっくりさせる、すごいワザを持っているんです。

敵に捕まれそうになると、足のつけ根から黄色い液体をポタッと出します。この液体はとっても苦くて、鳥やカエルも「うわっ、まずい!」と逃げていくんですよ。これを「反射出血」と呼びますが、まさにテントウムシの“秘密兵器”です。

さらに、テントウムシの赤やオレンジ、黒の鮮やかな色も大事なポイント!この色は「警告色」といって、「私は食べてもおいしくないよ」「毒があるかもよ」と敵にアピールしているんです。

自然界では、こういった派手な色を持つ生き物は「危険かも」と思われて、敵に狙われにくくなるんですよ。

テントウムシの防御ワザをまとめると、こんな感じです。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 苦い体液 | 足のつけ根から黄色い苦い液体を出して敵を撃退 |

| 警告色 | 赤やオレンジ、黒などの派手な色で敵にアピール |

| 反射出血 | ピンチのときに体液を出して「まずいぞ!」と警告 |

ちなみに、この苦い体液は人間には無害なので、触っても大丈夫です。でも、小さな動物にとってはとても強力な防御になるんですよ。

テントウムシの小さな体に、こんなすごい秘密が隠れているなんて、びっくりですよね!

過酷な冬を乗り越える!テントウムシの越冬術

春や夏は元気に飛び回っているテントウムシですが、寒い冬になるとどうしているのでしょう?実は、テントウムシたちは「冬ごもり」をして寒さをしのいでいるんです。

木の皮のすき間や落ち葉の下、時には家のすき間など、あったかそうな場所を見つけて、みんなでギュッと集まってじっとしています。なんと、数百匹が集まって団子状態になることもあるんですよ!

冬の間、テントウムシは体の中の水分が凍らないように、特別な成分を体液に混ぜて寒さに耐えます。これを「冷凍生存」といいます。

じっと動かず、エネルギーを節約しながら、春が来るのを静かに待っているんです。春になって暖かくなると、みんなで一斉に活動を再開!この切り替えの素早さにも驚かされます。

テントウムシの冬ごもりのポイントはコチラ!

- あったかい場所を見つけてみんなで集まる

- 体液に特別な成分を混ぜて凍らないようにする

- 春までじっとしてエネルギーを温存する

小さな体で、寒い冬をみんなで力を合わせて乗り越えるテントウムシ。こんな工夫を知ると、ますます応援したくなりますね!

200種類以上!テントウムシの模様と種類の不思議な世界

テントウムシといえば、赤い背中に黒い点があるイメージが強いですが、実はその模様や色のバリエーションはとても豊富。特にナミテントウという種類は、同じ種なのに模様が200種類以上もあることで有名です。

「えっ、これも同じテントウムシなの?」と驚くこと間違いなし。ここでは、そんなテントウムシの不思議な模様の世界や、模様が生まれる仕組み、そして日本でよく見かけるテントウムシの仲間たちについて、やさしく解説します。

どうしてこんなに違う?ナミテントウの模様のひみつ

ナミテントウは、日本全国で見かけるとても身近なテントウムシ。その最大の特徴は、なんといっても模様の多さです。

赤地に黒い点がたくさんあるもの、逆に黒地に赤い点があるもの、点がたくさんあるもの、まったく模様がないものまで、本当にさまざま。実際に「200種類以上」の模様が確認されているんです。

この不思議な模様の秘密は、2018年の研究で「パニア遺伝子」と呼ばれるたった1つの遺伝子が大きく関わっていることがわかりました。

この遺伝子が、さなぎの時期に黒色(メラニン)や赤色(カロテノイド)の色素がどこにどれだけ沈着するかをコントロールしているのです。つまり、複雑に見える模様も、実はシンプルな遺伝子の働きで決まっているんですね。

模様のバリエーションは、地域によっても違いがあります。例えば、九州では黒地に赤い点が2~4個のタイプが多く、北海道や東北ではオレンジ地に黒い点が19個あるタイプがよく見られます。

身近な公園や庭で見つけたテントウムシをよく観察してみると、思わぬ模様の違いに出会えるかもしれません。

| 模様のタイプ | 特徴例 | よく見られる地域 |

|---|---|---|

| 2~4点型 | 黒地に赤やオレンジの点が2~4個 | 九州方面 |

| 19点型 | オレンジ地に黒い点が19個 | 北海道・東北・日光地方 |

| 無地型 | オレンジ色で模様がほとんどない | 全国各地 |

このように、ナミテントウの模様の世界はとっても奥深く、観察するだけでもワクワクしますよ!

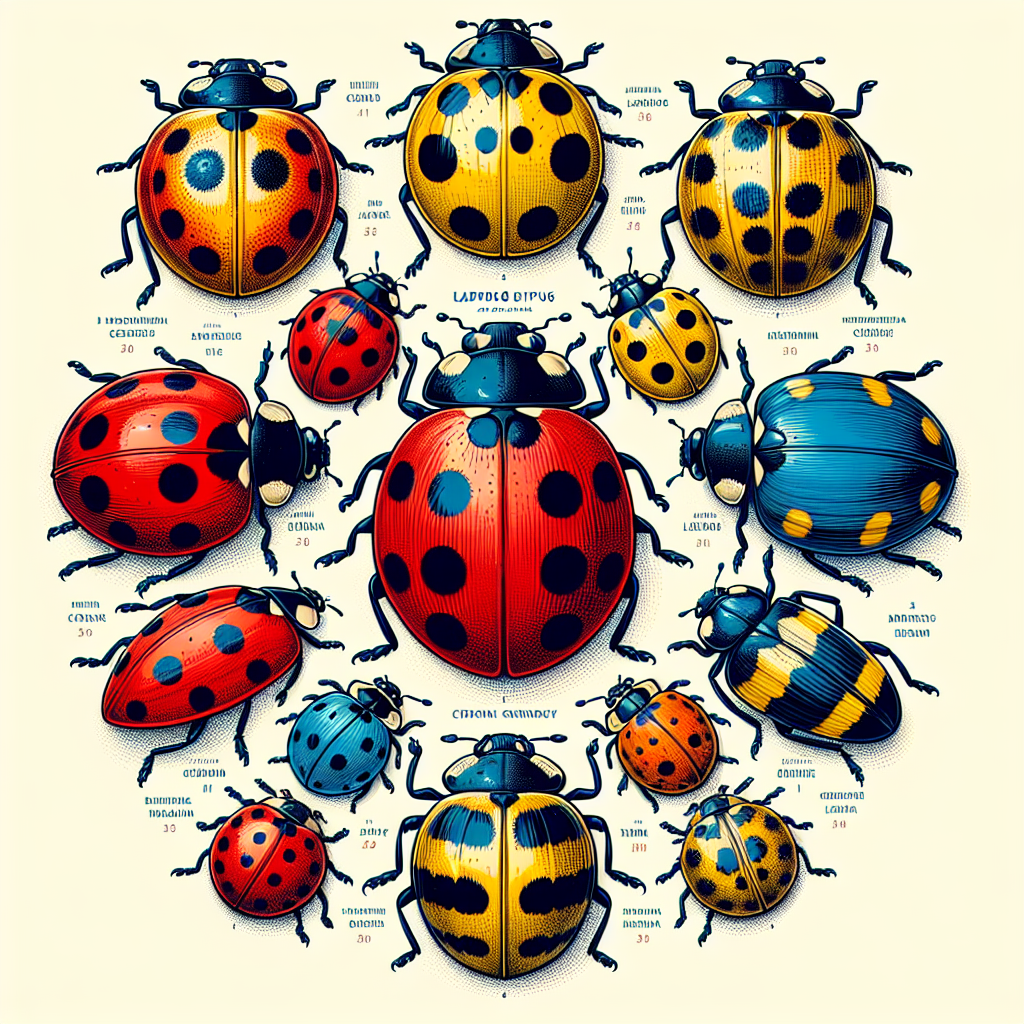

日本で見られるテントウムシの仲間たち

日本には、ナミテントウ以外にもたくさんのテントウムシが暮らしています。実は日本だけでも約190種類ものテントウムシがいるといわれているんです。

その中でも、特に身近で観察しやすい代表的な仲間をいくつかご紹介します。

- ナナホシテントウ

赤い背中に黒い点が7つある、もっともポピュラーな種類です。アブラムシを食べる益虫としても有名。 - キイロテントウ

黄色い体に小さな黒い点がある種類。見た目がとてもかわいらしいですが、植物の葉を食べることも。 - トホシテントウ

黒地に赤い点が10個あるのが特徴。模様の数で名前がついているので、見分けやすいです。 - ヒメカメノコテントウ

小型で、背中にカメの甲羅のような模様があります。こちらもアブラムシをよく食べます。

テントウムシの仲間は、模様や色だけでなく、食べ物や住んでいる場所もさまざま。公園や庭、野原などでじっくり観察してみると、意外な種類に出会えるかもしれません。

模様や色の違いを比べてみるのも、自由研究のテーマにぴったりですよ!

観察がもっと楽しくなる!テントウムシ発見と観察のコツ

テントウムシを探して観察するのって、まるで宝探しみたいでワクワクしますよね。でも、「どこに行けば見つかるの?」「どうやって観察したらいいの?」と迷うこともあるかもしれません。

実は、ちょっとしたコツを知っているだけで、テントウムシ探しも観察もぐんと楽しくなります。この章では、テントウムシを見つけるためのヒントや、観察をもっと面白くするアイデアをたっぷり紹介します。

さあ、身近な自然でテントウムシ探しの冒険に出かけましょう!

テントウムシを見つけるベストな時期と場所

テントウムシを見つけたいなら、まずは季節をチェック!春(4月~6月)と秋(9月~11月)は、テントウムシたちが元気に動き回る時期です。

春は冬眠から目覚めて活動を始めるので、草むらや花壇、畑の葉っぱの上でよく見かけます。秋は越冬の準備で集まっていることも多いので、観察にはぴったりです。

テントウムシがよくいる場所は、こんなところ!

- 公園や河原の草むらや花壇

- 庭やベランダの植木や花の葉っぱの上

- 畑や野原の作物の葉っぱや茎

- 木の幹や樹皮のすき間

- 建物の壁やフェンスの近く

テントウムシは高いところが好きなので、枝や茎の先っぽをよ~く見てみましょう。もし捕まえたいときは、死んだふりをして落ちることがあるので、下に手や小さな容器をそえておくと安心です。

テントウムシ探しのポイントをまとめてみました!

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| おすすめの時期 | 春(4~6月)、秋(9~11月) |

| よくいる場所 | 公園、庭、畑、木の幹、建物のすき間など |

| 探し方のコツ | 枝や茎の先をよく見て、下に手をそえて捕まえる |

身近な場所にも意外とたくさんいるので、ぜひいろんな場所を探してみてくださいね!

テントウムシ観察をもっと楽しむアイデアとやさしい注意点

観察を楽しむアイデア

- 枝やえんぴつにのせて歩き方を観察しよう

- 紙に線や山を描いて、テントウムシの動きを試してみよう

- 虫かごでエサをあげて、どんなふうに食べるか見てみよう

- 模様や色、大きさをスケッチして記録しよう

テントウムシを見つけたら、いろんな方法で観察してみましょう!例えば、枝やえんぴつの先にのせてみると、どんどん先端を目指して歩いていく姿が見られます。

紙に線を描いて、その上を歩かせてみるのも面白いですよ。虫かごでエサをあげて食事の様子をじっくり観察したり、模様や色をスケッチして記録するのもおすすめです。

観察をするときは、テントウムシにもやさしくしてあげてくださいね。

- 長い時間つかまえっぱなしにしない

- 観察が終わったら、そっと元の場所に帰してあげる

- 観察したあとは手をしっかり洗おう

- 外で観察するときは、安全に気をつけて大人と一緒に行動しよう

- 他の生き物や植物も大切にしよう

観察ノートを作って、気づいたことや感じたことをメモしていくと、きっと自分だけの発見がたくさん見つかります。テントウムシの世界を、もっともっと楽しんでくださいね!

まとめ

この記事では、テントウムシの魅力や観察の楽しみ方についてたっぷり紹介しました。ポイントをまとめると、次の通りです。

- テントウムシは苦い体液や鮮やかな色で敵から身を守る工夫をしています。

- ナミテントウをはじめ、模様や色のバリエーションがとても豊富です。

- 日本には約190種類ものテントウムシがいて、身近な場所でいろいろな種類に出会えます。

- 春や秋はテントウムシ探しにぴったりの季節。公園や庭、畑などで探してみましょう。

- 観察をもっと楽しむためのアイデアや、テントウムシへのやさしい配慮も大切です。

これからもテントウムシを探して、たくさんの発見やワクワクを体験してください。きっと新しい発見が、あなたの毎日をもっと楽しくしてくれるはずです!