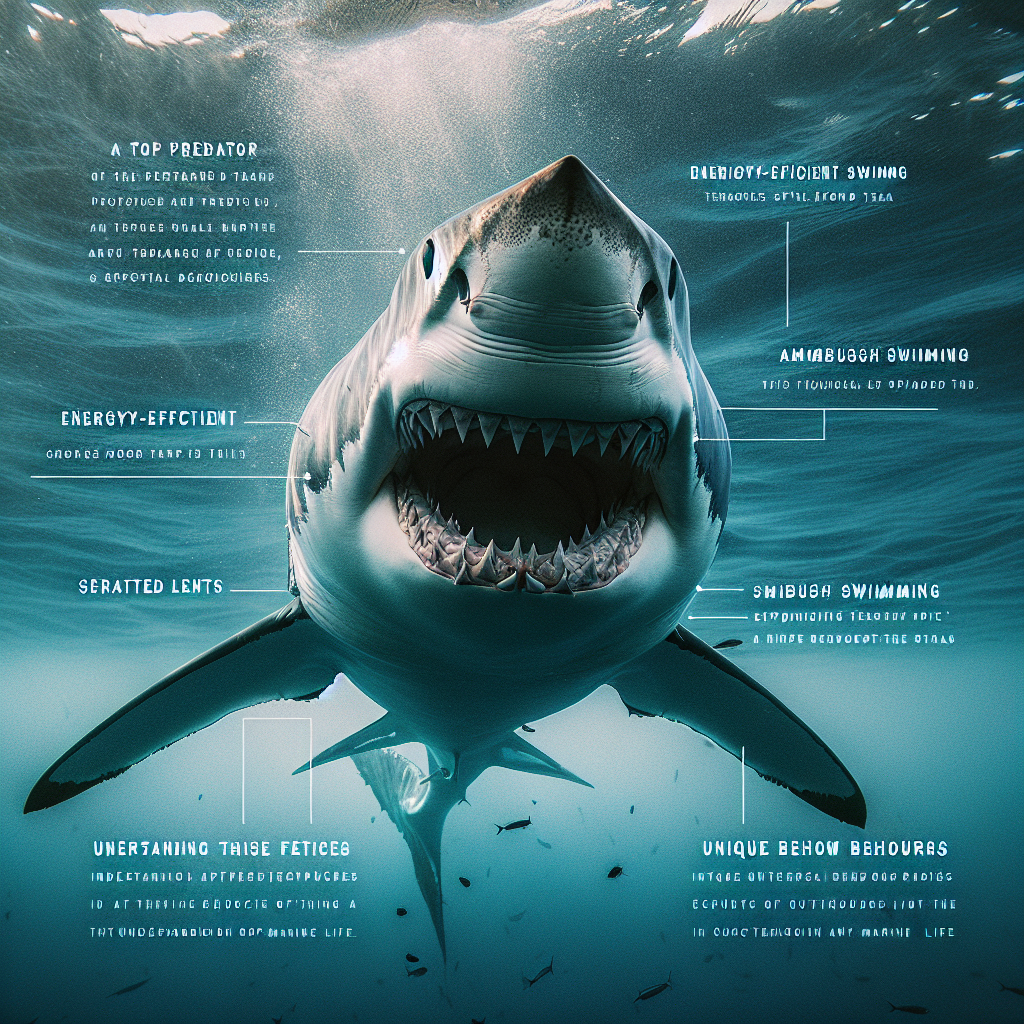

ホオジロザメは、映画やドキュメンタリーでよく取り上げられる海の頂点捕食者ですが、その生態や特徴にはまだまだ知られていない魅力がたくさんあります。

この記事では、ホオジロザメの驚くべき歯の仕組みや遊泳能力、狩りの技術、さらには他のサメとは異なる独特な習性について詳しく紹介します。

この記事を読むことで分かること

- ホオジロザメの歯がどれほど特別なのか、その秘密

- 高速で泳ぐための体温調整や省エネ戦略

- 「待ち伏せ型ハンター」としての効率的な狩りの技術

- 他のサメにはないユニークな行動や習性

ホオジロザメについてもっと知りたい方や、海洋生物に興味がある方にぴったりの記事です。一緒にその魅力を深掘りしていきましょう!

ホオジロザメの歯の秘密|鋭利な構造と驚異の生え変わりサイクル

ホオジロザメの歯って、実はとってもユニークなんです。ギザギザした形や、次々と新しい歯が生えてくる仕組みなど、まさに「海の頂点捕食者」にふさわしい特徴を持っています。

この章では、ホオジロザメの歯がどんな形をしているのか、どうやってその歯を使いこなしているのか、さらに驚きの生え変わりシステムについても詳しくお話しします!

歯の形状と構造|獲物を切り裂くために進化したデザイン

ホオジロザメの歯は、三角形でギザギザ(鋸歯状)のエッジがついているんです。この形のおかげで、獲物を一瞬で切り裂いたり、骨まで噛み砕いたりできるんですよ!

上あごには23~28本、下あごには20~26本の歯が並んでいて、それが5列以上もあるんです。まるで「歯の軍隊」みたいですよね。

さらに、ホオジロザメの歯にはこんな特徴があります。

- 柔軟性がある:歯は硬い骨じゃなくて軟骨に埋め込まれているので、折れにくいんです。

- ギザギザがすごい:この鋸歯状のおかげで、肉や骨を簡単に切断できます。

- めちゃくちゃ硬い:耐久性抜群なので、大型の獲物にも負けません。

狩りをするときは頭を左右に振りながら噛みつくので、このギザギザの歯がさらに威力を発揮します。一度噛まれたら獲物は逃げられない…そんな強力な武器なんですね!

一生涯続く生え変わり|次々と新しい歯がスタンバイ

ホオジロザメにはもう一つすごい秘密があります。それは、一生涯ずーっと歯が生え変わること!彼らは約300本もの歯を持っていますが、そのうち前列で使っている歯が欠けたり摩耗したりすると、後ろから新しい歯がスライドしてくるんです。

この仕組みは「ベルトコンベアー式」なんて呼ばれていますよ。

具体的にはこんな感じです。

- 予備の歯がたくさん:6~10列もの予備の歯が控えていて、必要になったら前に押し出されます。

- 生え変わりスピード:1本の歯が抜け落ちても、新しい歯が完全に使えるようになるまで数日しかかかりません!

- 一生で2万~5万本:ホオジロザメは一生涯でこれだけ多くの歯を生え変えると言われています。

このおかげで、どんなに激しい狩りをしても常に鋭い歯をキープできるんですね。まさに「海洋ハンター」の名にふさわしい仕組みです。

こんな風に進化してきたからこそ、ホオジロザメは今でも海の王者として君臨しているんですね!

ホオジロザメの遊泳能力|高い体温が生むスピードと省エネ戦略

ホオジロザメは、海の中を自由自在に泳ぎ回るスーパーアスリートみたいな存在です。実は、普通の魚とは違って、自分の体温を周りの水よりも高く保つことができるんです。

このおかげで筋肉がパワフルに動き、高速で泳ぐことができるんですね。それだけじゃなく、省エネしながら長距離を移動する工夫も持っているんです。

ここでは、ホオジロザメがどうやって速く泳ぎ、効率よくエネルギーを使っているのかを見ていきましょう!

高い体温が生む驚きのスピード

ホオジロザメは、なんと周りの水よりも5~15℃も高い体温をキープできるんです。この仕組みのおかげで筋肉が活発に動き、短時間なら秒速5~7メートル(時速18~25キロ)ものスピードで泳げるんですよ!

この速さは他の魚とは比べ物にならないくらいすごいんです。では、どうしてこんなに速く泳げるのでしょう?その秘密はこちら

- 筋肉がパワフル:体温が高いことで筋肉が効率よくエネルギーを使えるようになっています。

- 酸素供給がバッチリ:血液循環が良くて筋肉にたっぷり酸素を送れるから、疲れにくいんです。

- 特別な鱗:ホオジロザメの鱗にはギザギザした突起があって、水の抵抗を減らしてスイスイ泳げます。

このスピードは、獲物を捕まえるときにも大活躍!一瞬で獲物に近づいて仕留めるという、まさに海のハンターらしい戦略を支えているんですね。

エネルギー節約術|効率よく泳ぐホオジロザメ

ホオジロザメは速く泳ぐだけじゃなく、省エネしながら長距離移動する方法も持っています。その一つが「滑空と上昇」を繰り返す遊泳パターンです。

この動きは、まるで鳥が空を飛ぶときに風に乗るような感じなんですよ!これによって、エネルギーを無駄なく使うことができるんです。

具体的にはこんな工夫があります。

- 滑空で省エネ:尾びれを動かさずに体を滑らせて移動することで、筋肉の負担を減らします。

- 上昇で効率アップ:浮力や推進力を利用して上昇しながら進むことでエネルギー消費を抑えます。

- 海流も利用:暖かい海流や上昇する海流に乗って移動距離を伸ばします。

研究では、この遊泳方法のおかげでエネルギー消費量を約15%もカットできることがわかっています。また、普段はゆっくり泳ぎながらチャンスを待ち、大型の獲物を狙うときだけ一気にスピードアップするという「待ち伏せ型」の戦略も取っています。

待ち伏せ型の戦略については次の章でお話ししますね!

ホオジロザメの捕食行動|「待ち伏せ型ハンター」の狩りの技術

ホオジロザメは、まさに海の中のプロハンター!普段はゆっくり泳ぎながら獲物を探し、ここぞというタイミングで一気にスピードを上げて攻撃します。

この「待ち伏せ型」の狩りのスタイルは、エネルギーを節約しつつ、確実に獲物を仕留めるためのものなんです。この章では、ホオジロザメがどんな風に獲物を狙い、攻撃しているのか、その秘密に迫っていきましょう!

獲物を狙う方法|ゆっくり泳いでじっくり観察

ホオジロザメは、餌が豊富な場所でじっとチャンスをうかがっています。普段はゆっくりと泳ぎながら、獲物の動きを観察しているんです。

この「待ち伏せ型」のスタイルは、まるでサバンナのチーターが獲物を狙うような感じ。近づいてきた獲物を見定めたら、一気にスピードを上げて襲いかかります!

具体的にはこんな行動をしています。

- ゆっくり泳ぐ:普段は秒速0.8~1.35メートルくらいの低速で泳ぎながら、周囲をじっくり観察します。

- 尾びれを止める:ときには尾びれを動かさずに滑空することでエネルギー消費を抑えます。

- 攻撃のタイミング:獲物が十分近づいた瞬間、一気に加速して襲いかかります。

この方法は特にオットセイやアザラシなどの海棲哺乳類を狙うときに効果的です。南アフリカ沿岸では、海底から高速で突進して海面に飛び出すシーンもよく見られます。

この奇襲攻撃は、獲物に逃げる隙を与えないんですね!

獲物への攻撃|一撃必殺のスゴ技

ホオジロザメが攻撃するときには、その鋭い歯と強力な顎が大活躍します。一度噛みつくだけで獲物に致命的なダメージを与えることができるので、その後は出血多量で弱ったところを再び捕まえることもあります。

この方法は、自分の歯が折れるリスクを減らすためでもあるんですよ。

攻撃時にはこんな特徴があります。

- 高速突進:攻撃直前には秒速2.0メートル以上という驚きのスピードで距離を詰めます。

- 鋭い噛みつき:ギザギザした歯で肉や骨に深く噛みついて、大ダメージを与えます。

- 出血多量作戦:一度逃げられても、出血させて弱らせることで再度仕留めることが可能です。

さらにホオジロザメは視覚だけじゃなくて、嗅覚や感覚器官もフル活用しています。そのため夜でも狩りができちゃうんです。

また、地域によって狩り方が少しずつ違うこともあります。例えば南アフリカでは海面ジャンプによる奇襲が有名ですが、他の場所ではまた別の方法が使われています。

この柔軟な戦略こそが、ホオジロザメが海洋ハンターとして君臨する理由なんですね!

生態と行動の違い|ホオジロザメだけが持つ習性

ホオジロザメは他のサメには見られない独特な行動や習性を持っています。その中には、狩りの方法や社会的な行動、移動パターンなど、興味深いものがたくさんあります。

ここでは、ホオジロザメの特別な習性についてさらに詳しく解説します!

海面で顔を出す「スパイホッピング」の謎

ホオジロザメには「スパイホッピング」と呼ばれる行動があります。これは海面近くを泳ぎながら顔を水上に出し、周囲を確認するような仕草をするものです。

この行動は他のサメではほとんど見られず、ホオジロザメ特有のものとされています。スパイホッピングには以下のような理由が考えられています。

- 周囲の状況を確認:水面から顔を出して、獲物や危険がないかをチェックしている可能性があります。

- 好奇心:ホオジロザメは知能が高く、好奇心旺盛な性格です。水上で何が起きているか興味を持っているとも言われています。

- 狩りの準備:獲物の位置や動きを把握するために行っている可能性もあります。

この行動は特に沿岸部でよく観察されており、研究者たちはまだその目的について完全には解明できていません。しかし、このような行動がホオジロザメの高い知能や適応能力を示していることは間違いありません。

長距離移動と「ホオジロザメカフェ」の謎

ホオジロザメは広大な海洋を移動する能力を持っています。一部の個体は数千キロもの距離を旅し、季節ごとに異なる地域へ移動します。特に注目されているのが、「ホオジロザメカフェ」と呼ばれる場所です。

これはカリフォルニア沖からハワイに向かう途中にある海域で、多くのホオジロザメが集まることが確認されています。この「カフェ」の目的については以下のような仮説があります。

- 繁殖活動:繁殖相手を探すために集まっている可能性があります。

- 餌場として利用:この地域には餌となる魚類やイカが豊富だと考えられています。

- 休息や交流:長距離移動中の中継地点として利用されている可能性があります。

研究によると、この場所ではサメ同士が体をぶつけ合ったり、互いに口を開けて見つめ合うなど、興味深い行動も観察されています。このような社会的な交流は他のサメではあまり見られないため、ホオジロザメが持つ特別な習性として注目されています。

これらの行動からもわかるように、ホオジロザメは単なる捕食者ではなく、高度な知能や社会性を兼ね備えた生物なのです!

まとめ

この記事では、ホオジロザメについて以下のポイントを解説しました。

歯の秘密

- ギザギザした三角形の歯と、一生涯続く生え変わりシステム。

遊泳能力

- 周囲より高い体温を維持し、高速で泳ぐ能力。

- 滑空と上昇を繰り返す省エネ移動術で長距離移動が可能。

捕食行動

- ゆっくり獲物を観察し、一瞬で襲いかかる待ち伏せ型の狩りスタイル。

- 強力な顎と鋭い歯を活用した一撃必殺の攻撃方法。

独特な習性

- 海面で顔を出す「スパイホッピング」など特有の行動。

- 長距離移動中に集まる「ホオジロザメカフェ」の謎めいた存在。

ホオジロザメは、その進化や行動から多くの驚きと発見を与えてくれる存在です。これからも海洋生物への興味を広げて、新たな知識を楽しんでくださいね!