みなさんは、パンダについてどのようなイメージをお持ちですか?かわいくて、のんびりとした竹食の動物というのが一般的な印象かもしれません。

でも実は、パンダには驚くべき秘密がたくさん隠されているんです。この記事では、そんなパンダの意外な一面をご紹介します。

この記事を読むと分かること

- パンダの意外な食生活

- パンダの特殊な手の構造

- パンダが冬眠しない理由

- 日本でパンダに会える場所

パンダ好きの方はもちろん、動物の不思議な生態に興味がある方にもおすすめの内容です。一緒にパンダの驚きの世界を探検してみましょう!

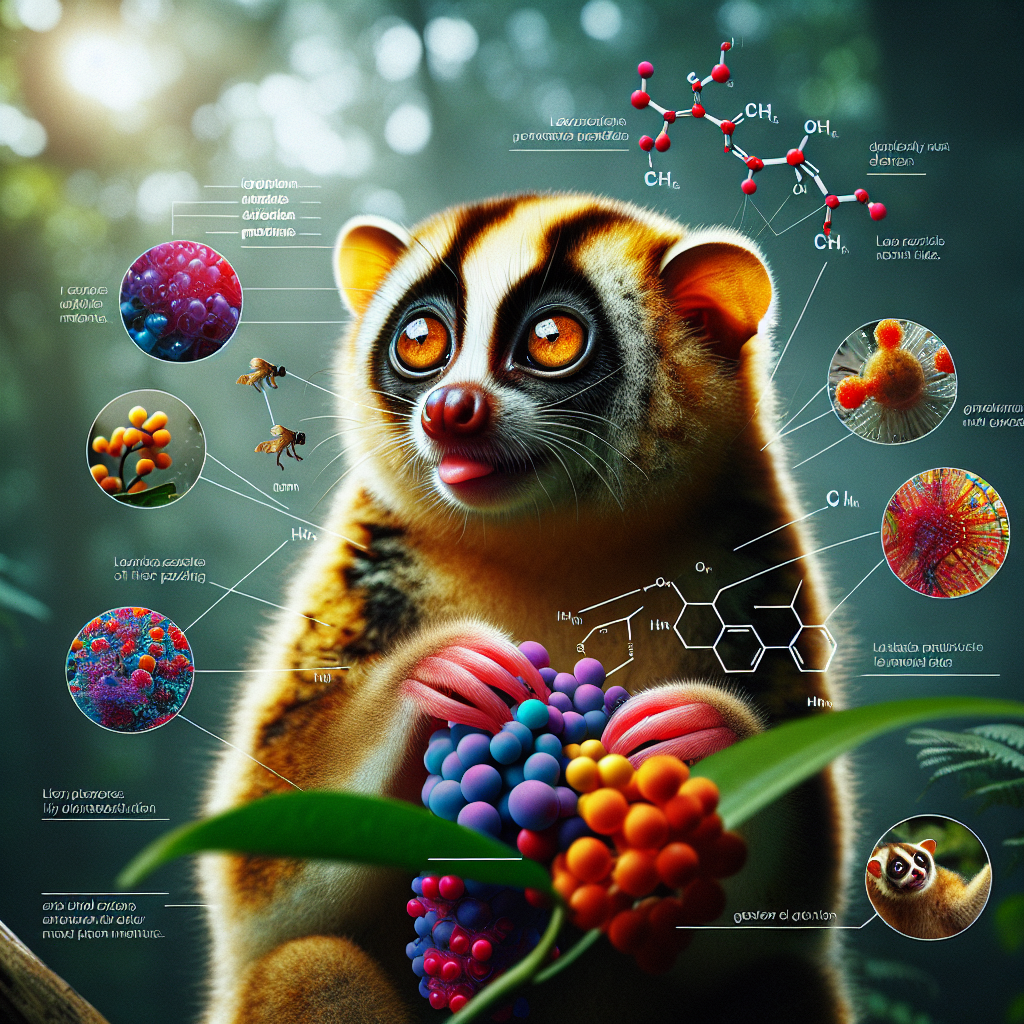

実は肉食?パンダの意外な食生活

パンダといえば竹を食べる動物というイメージがありますよね。でも、実はパンダの食生活には驚きの秘密が隠されているんです。ここでは、そんなパンダの意外な食生活について詳しく見ていきましょう。

パンダは雑食動物?その意外な正体

パンダは竹しか食べない草食動物だと思っていませんか?実は、パンダには意外な一面があるんです。

- パンダは食肉目クマ科に分類される雑食動物

- 消化器官は典型的な肉食動物のもの

- 腸の長さは約6メートル(ライオンなどの肉食動物と同程度)

- 腸内には雑食性のクマの腸内バクテリアが残存

パンダが竹を主食にしている理由は、生存競争を避けるためだと考えられています。中国山岳地帯の奥地で、一年中豊富に手に入る食べ物が竹だったんです。

面白いことに、パンダは200万年以上も主に竹を食べ続けてきたにもかかわらず、その体は草食に完全には適応していないんです。これは、パンダの進化の過程を考えると、とても興味深い点ですね。

パンダの驚きの食事量と消化効率

パンダの食事量と消化効率には、驚くべき特徴があります。

パンダの食事量

- 1日に9〜18キロの竹を摂取

- 体重の約40%に相当

- 1日のうち14〜16時間を食事に費やす

パンダの消化効率

- 食べた竹の17%程度しか消化できない

- 80%以上が糞として排出される

なぜこんなに大量の竹を食べる必要があるのでしょうか?それは、パンダの体が竹を効率よく消化できるように進化していないからなんです。

でも、パンダはこの非効率な食生活を工夫して乗り越えています。

パンダの食生活の工夫

- 季節によって食べる竹の部位を変える

- タンパク質が豊富な竹の新芽を積極的に食べる

このように、パンダは肉食動物の体を持ちながら、竹を主食とする独特な食生活を送っているんです。パンダの食生活を知ると、この動物の生き残る力強さに感心してしまいますね。

驚きの進化!パンダの特殊な手の秘密

パンダの手には、他の動物にはない特殊な構造があるんです。その秘密を知ると、パンダの生き残る力に感心してしまいますよ。

さあ、パンダの手の不思議な世界を一緒に探検してみましょう!

パンダの「第6の指」とは?

パンダの「第6の指」の特徴

- 手首の骨が変化してできた構造

- 通常の指と協力して、竹をしっかり握れる

- 人間の親指のような働きをする

パンダの手を見たことはありますか?一見すると普通の動物の手のように見えますが、実はとても特別なんです。

パンダの前肢には、通常の5本の指に加えて、「第6の指」と呼ばれる特殊な構造があります。

この「第6の指」は、実は手首の骨(種子骨)が大きくなってできたこぶのような出っ張りなんです。面白いことに、この出っ張りのおかげで、パンダは私たち人間が親指で物をつかむのと同じような動きができるんですよ。

さらに驚くべきことに、最近の研究で、この「第6の指」は少なくとも600万年前から存在していたことがわかりました。パンダの祖先は、長い時間をかけてこの特殊な構造を進化させてきたんですね。

パンダの7本指説の真相

パンダの7本指説

- 通常の5本指

- 親指側の「第6の指」

- 小指側の盛り上がり(「第7の指」)

実は、パンダの指についてはもっと驚きの説があるんです。なんと、パンダの指は7本あるという説が出ているんですよ!

どういうことかというと、「第6の指」がある親指側に加えて、小指側の下にももう1つ盛り上がりがあるんです。この2つの突起を支えにして、パンダは竹をしっかり握ることができるんです。

この特殊な手の構造のおかげで、パンダは硬い竹をうまく扱えるようになりました。でも、なぜこんな進化をしたのでしょうか?

実は、パンダの祖先は肉食動物だったんです。でも、生存競争を避けるために、他の動物があまり食べない竹を主食にするようになりました。その結果、竹をうまく扱える手に進化したというわけです。

パンダの特殊な手は、生き残るための素晴らしい戦略だったんですね。自然の中で生きる動物たちの知恵に、改めて感心してしまいます。

冬眠しないパンダ?知られざる生態

パンダといえば、かわいらしい姿で人気の動物ですよね。でも、実はパンダには意外な一面があるんです。

クマの仲間なのに冬眠しないって知っていましたか?今回は、パンダの知られざる生態について、みなさんと一緒に探っていきましょう。

パンダが冬眠しない理由

パンダはクマ科の動物なのに、なぜ冬眠しないのでしょうか?その理由は、パンダの食生活と深く関係しているんです。

- パンダの主食は竹や笹

- 竹や笹は一年中食べられる

- 栄養価が低いため、冬眠に必要なカロリーを蓄えられない

冬眠は、冬に食べ物が少なくなる地域の動物が厳しい冬を乗り越えるための方法です。でも、パンダが主食にしている竹や笹は冬でも枯れることがなく、一年中食べられるんです。そのため、パンダは冬眠する必要がないんですね。

また、パンダの主食である竹や笹は栄養価が低いので、どんなに食べても冬眠に必要なカロリーを蓄えることができません。これも、パンダが冬眠しない理由の一つなんです。

面白いことに、パンダは寒さに強い動物なんです。野生のパンダが住んでいる中国の山岳地帯は標高が高く、とても寒い地域。そのため、パンダは暑さに弱く、寒さに強い性質を持っているんですよ。

冬のパンダの過ごし方

では、冬眠しないパンダは冬をどのように過ごしているのでしょうか?実は、冬のパンダはとても活発なんです。

- 食事の時間が長くなる

- 雪が降ると遊ぶ姿が見られる

- 暖かい場所を求めて山を下りる

冬のパンダは夏以上に元気いっぱい。食事の時間が長くなったり、雪が降ると楽しそうに遊んだりする姿が見られます。寒い季節には、暖かい場所を求めて山を下りてくることもあるんですよ。

動物園では、冬の方がパンダが起きている姿を見られる可能性が高いんです。他の季節よりも活発に動き回るので、パンダ好きの方にとっては冬こそがチャンス!あえて冬に動物園に行ってみるのも面白いかもしれませんね。

パンダの冬の過ごし方を知ると、この動物の魅力がさらに増すのではないでしょうか。冬眠しないからこそ見られる、パンダの元気な姿。次に動物園でパンダを見るときは、その姿をじっくり観察してみてくださいね。

パンダを見るならココ!日本で見られるおすすめスポット

パンダに会いたい!そんな願いを叶えてくれる場所が日本にもあるんです。可愛らしい姿に癒されたい方必見!

現在、日本国内でパンダを見られる場所は2か所。それぞれの特徴や見どころをご紹介します。パンダ好きにはたまらない情報が満載ですよ。

東京都・上野動物園で会えるパンダファミリー

上野動物園のパンダの特徴

- 日本で最初にパンダを飼育した動物園

- 「パンダのもり」という専用の施設がある

- 双子のパンダを見られる貴重なチャンス

上野動物園といえば、パンダの代名詞とも言えるほど有名ですよね。ここでは、2026年1月現在、2頭のパンダが暮らしています。

双子のシャオシャオ(オス)とレイレイ(メス)が3歳になり、すくすくと成長中。パンダ舎では、彼らの愛らしい姿を間近で見ることができます。

パンダ以外にも、ゴリラやトラなど約300種3,000点の動物がいるので、1日中楽しめる場所です。また、パンダグッズのお土産も充実しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

重要なお知らせ

アドベンチャーワールドのパンダたちが中国に返還され、国内たった2頭のパンダとなっていた上野動物公園。この2頭も2026年1月中に中国への返還が決定しています。

パンダ観覧のスケジュールなどについては以下の記事に詳しく掲載しています。名残惜しいですが残りの期間全力でパンダを楽しみましょう!

-

上野動物園の見どころ完全ガイド!最新パンダ情報&人気動物から歴史スポットまで

動物園といえば、かわいくて個性豊かな動物たちに出会えるワクワクの場所。上野動物園は、パンダをはじめとした人気動物はもちろん、歴史ある建物や自然スポットもたっぷり楽しめるのが魅力です。 この記事では「ど ...

続きを見る

和歌山県・アドベンチャーワールドのパンダ王国

和歌山県のアドベンチャーワールドで長年愛されてきたジャイアントパンダの「浜家」ファミリー4頭が、2025年6月28日、中国・成都へと旅立ちました。

帰国したのは、母親の「良浜(らうひん)」と、その娘である「結浜(ゆいひん)」「彩浜(さいひん)」「楓浜(ふうひん)」。この旅立ちは、日中共同繁殖研究の契約満了に加え、娘たちの将来のパートナー探しを目的とした前向きなものでしたが、これにより同園からパンダの姿がなくなることとなり、ファンからは惜しむ声が上がりました。

中国到着後、4頭は検疫期間を経て現地の環境に順応しており、特に娘たちは繁殖に向けた新たな生活をスタートさせています。寂しさは残りますが、彼女たちの幸せと「浜家」の血統が未来へつながることを願いましょう。

アドベンチャーワールドのパンダの魅力

開放的な運動場でのびのびとしたパンダの姿が見られるパンダの音や匂いまで感じられる臨場感毎日10:00から15:30まで観覧可能

アドベンチャーワールドは、パンダの繁殖に大成功している施設として知られています。現在、良浜(らうひん)、結浜(ゆいひん)と彩浜(さいひん)、楓浜(ふうひん)の4頭のパンダが暮らしています。ここでは、パンダたちの生活を間近で観察できる「パンダラブ」という施設があります。

パンダ以外にも、イルカやペンギン、ライオンなど多くの動物がいるので、家族連れでも楽しめます。また、遊園地や水族館も併設されているので、1日中楽しめる総合レジャー施設となっています。

ジャイアントパンダ公開(ブリーディングセンター):アドベンチャーワールド

どちらの施設も、パンダの保護活動に力を入れているので、見学を通じて環境保護の大切さも学べますよ。可愛いパンダに会いに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

まとめ

この記事では、パンダの意外な生態について紹介しました。主なポイントは以下の通りです。

- パンダは雑食動物で、体は肉食動物の特徴を持っている

- パンダの手には「第6の指」があり、竹をつかむのに役立っている

- パンダは冬眠せず、冬も活発に過ごす

- 日本では上野動物園とアドベンチャーワールドなどでパンダに会える

パンダの生態を知ると、その生き残る力強さに感心せずにはいられません。次にパンダを見る機会があれば、ぜひこれらの知識を思い出してみてください。

きっと、今までとは違った目でパンダを観察できるはずです。パンダの魅力をさらに深く感じられることでしょう。

ミニゲーム「パンダ神経衰弱」

自作の無料ミニゲーム「パンダ神経衰弱」をご用意しました。ひまつぶしやお子様とご一緒にプレイしてみてくださいね!

自作のミニゲーム最後まで遊んでくれてありがとうございます!

実はこのパズル、プログラミングで作られています。「難しそう…」と思われるかもしれませんが、仕組みは意外とシンプルなんです。

最近のお子さんは、ゲームを「遊ぶ」だけでなく「作る」才能を持っていることがよくあります。「うちの子、ゲームばかりして…」と心配になることもありますが、その集中力は「論理的に考える力」を育てるチャンスかもしれません。

もしお子さんがブロック遊びやパズルが好きなら、一度「ゲームを作る体験」をさせてみませんか?

まずは無料体験で、お子様の「クリエイターの才能」をチェックしてみてはいかがでしょうか!

その他の動物ミニゲーム付記事はこちら!