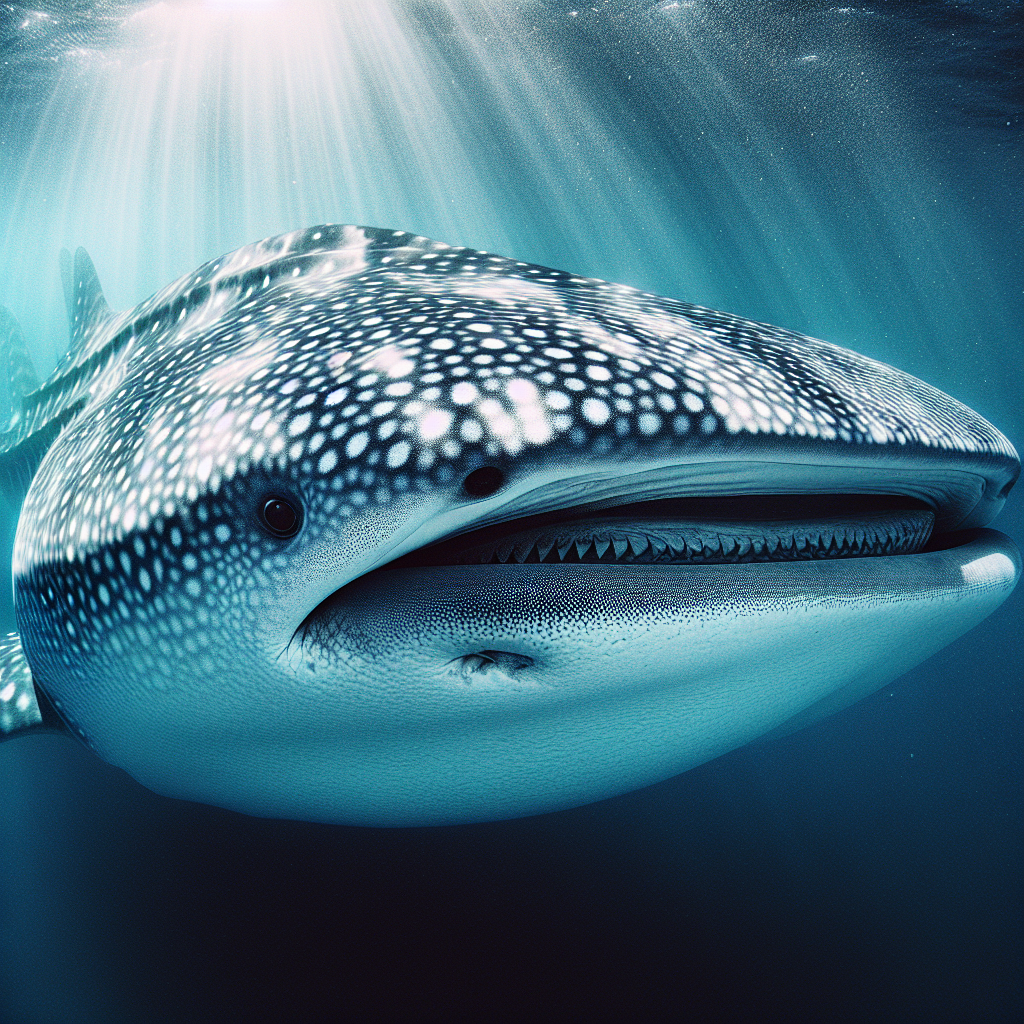

ジンベエザメは世界最大の魚として知られ、その生態や特徴には多くの謎が隠されています。本記事では、ジンベエザメがなぜ長寿なのか、どのような食事をしているのか、さらには浅瀬から深海まで幅広い行動パターンについて解説します。

ジンベエザメについてもっと知りたい方や、その驚きの生態や進化の秘密に興味がある方に向けた内容です。

本記事で分かること

- ジンベエザメが150年もの寿命を持つ理由

- 目にある「歯」のような構造の役割

- プランクトン以外に何を食べているのか

- 浅瀬から深海までの行動パターンとその目的

ジンベエザメの魅力を深く掘り下げることで、自然界への理解をさらに広げていきましょう!

ジンベエザメの驚異的な寿命とその理由

ジンベエザメは、地球上で最も長寿な魚類の一つとして知られています。その寿命は約130~150年にも達するとされ、人間よりもはるかに長く生きることができます。

そんなジンベエザメの長寿の秘密は、成長の遅さや代謝の低さ、生息環境などに隠されています。ここでは、ジンベエザメがどうしてこんなに長生きできるのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

成長が遅いからこそ長寿!ジンベエザメのライフサイクル

ジンベエザメが長寿である大きな理由の一つは、その成長速度が非常に遅いことにあります。他の魚類と比べて成熟するまでに時間がかかり、約30年もの歳月を要します。

このゆっくりとした成長が、結果的に寿命を延ばす要因となっているのです。

- 成熟までの時間

ジンベエザメは25~30歳でようやく繁殖可能な大人になります。その間、体を大きくしながら成長し、最大で18メートルにも達します。このゆっくりとした成長過程が、細胞の老化を抑えると考えられています。 - 代謝の低さ

ジンベエザメは代謝が非常に低いため、体内で発生する細胞損傷が少なく、それが老化を遅らせる一因となっています。この特性は、寒冷地に生息するグリーンランドサメなど他の長寿な海洋生物にも共通しています。 - 生息環境

温暖な海域を好むジンベエザメは、深海から浅瀬まで幅広い範囲を移動します。このような行動は外敵との遭遇を避け、生存率を高めています。

このように、ジンベエザメは「ゆっくり成長して長く生きる」という特性を持ち、それが彼らの驚異的な寿命につながっていると言えます。

科学者たちが解明したジンベエザメの年齢測定法

ジンベエザメの正確な年齢を知ることは難しいですが、科学者たちはさまざまな方法でその謎に挑んできました。特に近年では、新しい技術や研究手法によってより正確なデータが得られるようになっています。

- 脊椎骨の成長輪

ジンベエザメの脊椎骨には「成長輪」と呼ばれる層が形成されます。これは木の年輪と似ており、一年ごとに新しい層が加わります。ただし、この方法では年齢推定に限界があり、一部では正確性に欠ける場合もあります。 - 放射性炭素年代測定

冷戦時代の核実験によって大気中に放出された放射性炭素(炭素14)を利用した年代測定法が近年注目されています。この方法では、ジンベエザメの脊椎骨に含まれる炭素14を分析し、その濃度から年齢を推定します。この技術によって、一部個体が130年以上生きていたことが確認されました。 - 追跡調査とモデル解析

科学者たちは追跡調査によって個体ごとの体長データを収集し、それを数学モデルに当てはめることで成長速度や寿命を推定しています。これにより、生息地や環境条件によっても寿命が異なることが分かっています。

これら最新技術のおかげで、ジンベエザメという謎多き生物について少しずつ理解が深まっています。彼らの寿命について知ることは、生態系全体への理解を深める上でも重要なのです。

ジンベエザメの目にある“歯”の秘密とは?

ジンベエザメの目には、他の魚類には見られない驚きの特徴があります。それは、目を覆う「歯」のような小さな突起物です。この構造は「皮歯」と呼ばれ、ジンベエザメの目を物理的な刺激や外敵から守るために進化したものと考えられています。ここでは、この不思議な「目の歯」の仕組みや役割について詳しく解説します。

皮歯とは?ジンベエザメの目を守る小さな防御システム

ジンベエザメの目を覆う「皮歯」は、サメ特有の鱗が変化したもので、非常に硬くて丈夫な構造を持っています。この皮歯は、ジンベエザメが海中で生き抜くための重要な防御システムとして機能しています。

- 皮歯の構造

皮歯は人間の歯と似た構造を持ち、表面は硬いエナメル質で覆われています。その下には象牙質や神経が通る内部構造があり、これが衝撃を吸収する役割を果たしています。 - 目を保護する役割

ジンベエザメの目は頭部の両側に突き出ており、外部から物理的な刺激を受けやすい位置にあります。しかし、この皮歯が「鎧」のように働き、小さな砂粒や海中で漂う破片から目を守ります。 - 進化的な適応

他のサメ類にも体表に皮歯がありますが、ジンベエザメの場合は特に目を保護するために特化しています。この進化的適応は、彼らが長寿である理由の一つとも言えるでしょう。

このように、ジンベエザメの皮歯は単なる装飾ではなく、生存戦略として欠かせない役割を果たしているのです。

眼球を引っ込める驚きの防御機能

ジンベエザメにはもう一つ、目を守るための特殊な仕組みがあります。それは、「眼球を引っ込める」能力です。この機能は他のサメでも確認されていますが、ジンベエザメでは特に発達していることがわかっています。

- 引っ込む仕組み

ジンベエザメは眼球全体を頭蓋骨内に引き込むことができます。この動作によって、目を完全に隠すことが可能です。研究によれば、この動作は筋肉によって制御されていると考えられています。 - 防御効果

海中では、小石や砂、さらには他の生物との接触などで目が傷つくリスクがあります。眼球を引っ込めることで、それらから目を守ることができます。また、この動作は外敵から攻撃された際にも有効です。 - 視覚への影響

眼球を引っ込めている間でも視覚は完全には失われません。研究者によれば、瞳孔部分が完全に覆われないため、ある程度周囲を見ることができるとのことです。

このような高度な防御機能は、ジンベエザメが過酷な環境で生き延びるために進化した結果だと言えるでしょう。また、この機能からも視覚が彼らにとって重要であることがうかがえます。

ジンベエザメの目には、一見すると地味ながらも驚くべき仕組みがあります。その内部には進化によって培われた防御システムと生存戦略が詰まっており、このような特徴こそジンベエザメという生物の魅力と言えるでしょう。

プランクトンだけじゃない!ジンベエザメの意外な食事内容

ジンベエザメといえば、プランクトンを主食とすることで知られていますが、実はそれだけではありません。彼らは小魚やイカの幼生、さらには海藻なども食べることがわかっています。

驚くべきことに、ジンベエザメは「雑食性」の一面を持っているのです。ここでは、ジンベエザメの意外な食事内容とその摂取方法について詳しく解説します。

小魚やイカも好物!ジンベエザメの多様な食性

ジンベエザメの食事はプランクトンが中心ですが、それ以外にもさまざまな生物を摂取しています。彼らの巨大な体を支えるためには、多様な栄養源が必要なのです。

- 小魚やイカの幼生

ジンベエザメは、小魚やイカの幼生も餌として取り込むことがあります。これらはプランクトンと同じように海水と一緒に吸い込まれ、鰓耙(さいは)というフィルターで濾し取られます。特にサバやキビナゴなどの小魚は、栄養価が高いため重要な補助的な餌となっています。 - 卵や幼生

メキシコのイスラムヘーレスでは、ジンベエザメがマグロの卵を大量に摂取する姿が観察されています。この地域では、夏になるとマグロが産卵し、その卵を狙って多くのジンベエザメが集まります。一日に100キログラム以上もの卵を食べることもあるそうです。 - 効率的な捕食方法

ジンベエザメは泳ぎながら口を大きく開けて海水ごと餌を吸い込みます。この方法は「濾過摂食」と呼ばれ、大量の餌を効率よく捕獲することができます。彼らの鰓耙は非常に細かい構造になっており、小さな生物まで逃さず捕らえることができるのです。

このように、ジンベエザメはプランクトン以外にも多様な餌を摂取しており、その巨大な体を維持するために必要な栄養を補っています。

海藻も栄養源?ジンベエザメの雑食性

近年の研究で、ジンベエザメが植物性の餌も摂取している可能性が示されました。これにより、従来考えられていた「肉食中心」のイメージが覆されつつあります。

- 海藻から得る栄養素

オーストラリア西海岸で行われた研究では、ジンベエザメの糞や皮膚組織から海藻由来の栄養素が検出されました。特に大型藻類であるホンダワラ(Sargassum)から抽出された脂肪酸が多く含まれていたことが確認されています。この結果から、ジンベエザメは意図的に海藻を摂取している可能性があります。 - 偶然飲み込むだけではない?

一部では、海藻は単にプランクトンと一緒に偶然飲み込まれているだけではないかとも考えられていました。しかし、栄養素分析によれば、海藻から得た成分が体内で利用されていることが示されています。これにより、ジンベエザメは「雑食性」として分類される可能性が高まりました。 - 環境への適応

海藻を含む多様な餌を摂取することで、ジンベエザメは環境変化にも柔軟に対応できるようになっています。例えば、プランクトン量が減少した場合でも他の餌で補うことができるため、生存率を高めることにつながります。

このように、ジンベエザメの食性は非常に幅広く、多様な環境で生き抜くための進化的な適応と言えるでしょう。その意外な一面には驚かされますね!

浅瀬から深海まで!ジンベエザメの行動パターン

ジンベエザメは浅瀬から深海まで幅広い海域を移動することで知られています。その行動は、餌の分布や水温、光の条件などによって変化します。

特に、昼と夜で異なる深度を選ぶ「日周垂直移動」や、季節的な餌の発生に合わせた移動パターンが注目されています。ここでは、ジンベエザメの行動パターンについて詳しく解説します。

浅瀬での活動:餌探しと温暖な環境

ジンベエザメは浅瀬で頻繁に観察されます。特に、サンゴ礁やラグーン周辺では餌が豊富であり、これらの地域は彼らにとって重要な採餌場となっています。

- 浅瀬での主な活動

ジンベエザメは浅瀬でプランクトンや魚卵を効率よく摂取します。例えば、メキシコのユカタン半島ではマグロの産卵期に大量の魚卵を食べる姿が観察されています。また、サンゴ礁周辺では湧昇流によって栄養分が豊富になり、餌が集中するためジンベエザメが集まる傾向があります。 - 温暖な水温を好む理由

ジンベエザメは21~30℃程度の暖かい水温を好みます。浅瀬は太陽光によって水温が高くなるため、彼らにとって快適な環境です。このような条件下では活発に泳ぎ回りながら餌を探す姿が見られます。 - 観光地での遭遇率

浅瀬で活動するジンベエザメは観光客にも人気です。例えば、西オーストラリアのニンガルーリーフでは毎年多くのジンベエザメが集まり、その穏やかな性格からダイビングツアーなどで人々と触れ合う機会も増えています。

浅瀬での活動はジンベエザメにとって重要な時間であり、その行動には環境への適応や効率的な採餌戦略が見られます。

深海への潜水:謎に包まれた行動

ジンベエザメは時折深海へ潜ることがあります。この行動にはいくつかの理由が考えられており、科学者たちはその目的を解明しようとしています。

- 深海への潜水理由

ジンベエザメが深海へ潜る主な理由として、餌探しや体温調整が挙げられます。特に、深海には「ディープスキャッタリングレイヤー」と呼ばれるプランクトンや小型生物の密集層が存在し、それを狙った潜水行動が観察されています。また、水温が低い深海へ一時的に移動することで体温を調整している可能性も指摘されています。 - 最大潜水深度

ジンベエザメは最大で1,928mもの深さまで潜ることが記録されています。この深度では非常に低い水温(約4℃)にも耐えることができるため、彼らの身体能力には驚かされます。 - 潜水時の特徴的な動き

深海への潜水では「V字型」のダイブパターンがよく見られます。この動きは急速に下降した後、ゆっくりと上昇する形を取ります。下降時には負浮力を利用して効率的に移動し、上昇時には泳ぎながらバランスを取ります。 - 謎めいた目的

深海への潜水行動には未解明な点も多くあります。一部では繁殖行動や外敵から身を守るための戦略とも考えられています。これらの行動はまだ研究途上ですが、生態系全体への影響も含めて注目されています。

ジンベエザメの深海への潜水は、その巨大な体とは裏腹に繊細な適応能力を示しており、私たちに多くの驚きと興味を与えてくれる行動です。

まとめ

ジンベエザメはその巨大な体と穏やかな性格だけでなく、驚きの生態と進化的な適応を持つ魅力的な生物です。本記事では以下のポイントを解説しました。

記事内容のまとめ

- 長寿の秘密

ジンベエザメは成長速度が遅く、代謝が低いことから約150年もの寿命を持つ。科学者たちは脊椎骨や炭素年代測定で年齢を調査している。 - 目にある「歯」の構造

目を守る皮歯や眼球を引っ込める能力は、外敵や環境から目を保護するために進化した特徴。 - 多様な食事内容

プランクトン以外にも小魚やイカ、さらには海藻なども摂取する雑食性が確認されている。 - 浅瀬と深海での行動

浅瀬では餌探しや温暖な環境を楽しみ、深海では餌探しや体温調整など目的に応じた行動を見せる。

ジンベエザメはその生態系で重要な役割を果たしており、私たちに多くの学びと感動を与えてくれます。この知識が自然界への興味や保護活動への関心につながることを願っています。