ヤモリは、私たちの身近にいる小さな生き物ですが、その驚くべき能力やユニークな特徴、さらには縁起物としての魅力まで、知れば知るほど奥深い存在です。

「ヤモリってどんな生き物なの?」「どうして壁に張り付けるの?」「鳴くヤモリと鳴かないヤモリがいるって本当?」そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では以下のポイントを解説します。

- ヤモリが壁に張り付く仕組みとその科学的な秘密

- 鳴くヤモリと鳴かないヤモリの違いと地域差

- ヤモリとイモリの分類や生活環境の違い

- 縁起物としてのヤモリの意味やスピリチュアルな側面

この記事を読めば、ヤモリについての豆知識がぐっと深まり、きっともっと身近なヤモリが愛おしく感じられるはずです。それでは、ヤモリの世界を一緒に探っていきましょう!

ヤモリの驚きの能力|壁に張り付く仕組みを徹底解説

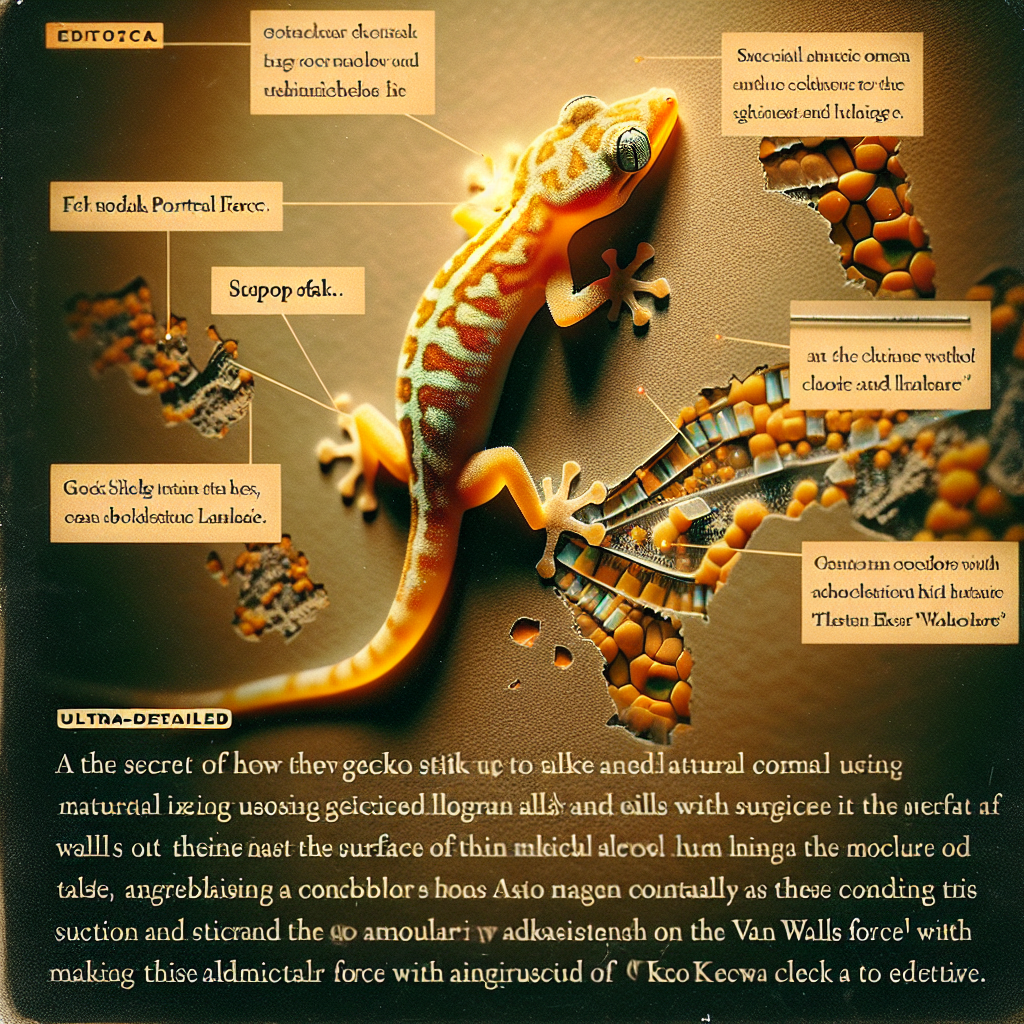

ヤモリが壁や天井に張り付ける姿を見たことはありませんか?その秘密は足裏にある「趾下薄板」という特殊な器官にあります。

この器官にはとても細かい毛がびっしり生えていて、壁の表面と分子レベルで引き合うことで、ヤモリは吸盤や粘着剤を使わずに壁に張り付くことができるんです。この仕組みを支えるのが「ファンデルワールス力」という弱いけれど不思議な力。

この章では、壁に張り付くヤモリの驚きの能力について詳しくお話しします!

ヤモリの足裏構造とファンデルワールス力

ヤモリの足裏構造

- 足裏には「趾下薄板」があり、微細な毛(剛毛)が密集。

- 毛の先端はナノサイズの「スパチュラ」に分岐。

- 分子間で働く「ファンデルワールス力」で強い接着力を発揮。

- 足裏の動きで接着力を自在に調整可能。

ヤモリの足裏には「趾下薄板」という特別な器官があります。この部分には数百万本もの微細な毛(剛毛)が生えていて、それがさらに小さな「スパチュラ」という先端部分に分かれています。

このスパチュラが壁や天井の表面にぴったり密着することで、「ファンデルワールス力」という分子同士が引き合う力が働きます。これによって、ヤモリは自分の体重を支えるほど強い接着力を得ているんです。

この力のおかげで、ヤモリはガラスのようなツルツルした面でも簡単に張り付けます。しかもすごいのは、ヤモリがこの接着力を自由自在にオン・オフできること!足裏の毛を微妙に動かして接触面積を調整することで、簡単に張り付いたり離れたりすることができるんです。まるで魔法みたいですよね。

こんな小さな生き物がこんな高度な仕組みを持っているなんて、本当に驚きですよね!

ヤモリから生まれる未来の技術

ヤモリ技術応用例

- 繰り返し使える「ヤモリテープ」。

- 医療分野で手術用テープや創傷治療材料として活用。

- 宇宙開発や精密機器固定への応用。

ヤモリの足裏構造は、実は科学者たちにも大注目されています。この仕組みを真似して作られた「ヤモリテープ」という製品をご存じですか?

このテープは粘着剤や吸盤を使わずに物体を貼り付けたり剥がしたりできるんです。しかも繰り返し使えるので、とても便利!例えば、精密機器の固定や医療用テープとしても活用されています。

さらに、宇宙開発でもこの技術が役立つ可能性があります。宇宙空間では粘着剤が使えない場面も多いので、ヤモリテープのような技術が活躍するかもしれません。また、手術用テープや傷口を治すための材料としても応用される研究が進んでいます。

自然界から学ぶ技術って本当に面白いですよね!ヤモリの足裏構造からこんな未来的な製品が生まれるなんて、想像するだけでワクワクします。

鳴くヤモリと鳴かないヤモリ|地域差と鳴き声の秘密

ヤモリって静かなイメージがありますよね。でも、実は鳴く種類もいるんです!特にトッケイヤモリの「トッケイ!」という鳴き声は有名で、求愛や縄張り争いのときによく聞かれます。

一方で、日本にいるニホンヤモリはほとんど鳴かない種類。さらに、地域によって鳴き声の特徴や頻度が違うこともあるんです。ここでは、そんなヤモリたちの鳴き声の秘密を詳しくお話しします!

トッケイヤモリの鳴き声|求愛や縄張り争いが理由だった!

トッケイヤモリの鳴き声

- 求愛行動: メスへのアピールとして「トッケイ!」と鳴く。

- 縄張り争い: 他個体への警告として大きな声を出す。

- 環境適応: 森林では自然音に合わせた音色、都市部では人工音への適応。

トッケイヤモリは「トッケイ!トッケイ!」というユニークな鳴き声で知られています。この鳴き声にはちゃんと意味があって、オスがメスにアピールする求愛行動や、自分の縄張りを守るための警告として使われています。

特に繁殖期になると、この「トッケイ!」という声が頻繁に聞こえるようになります。

また、トッケイヤモリは縄張り意識が強いことで知られていて、自分のテリトリーに他の個体が入ってくると、大きな声で威嚇します。これは、「ここは俺の場所だぞ!」と主張しているんですね。

さらに面白いのは、環境によって鳴き声が変わること。東南アジアの森林地帯では自然音に混じって大きな声を響かせますが、都市部に住む個体は人工音に合わせて鳴き方を少し変えることもあるそうです。これは環境に適応した進化とも言えますね。

こんなふうに、トッケイヤモリの鳴き声にはいろんな意味が込められていて、その状況によって目的が変わるんですね。

ニホンヤモリと台湾のヤモリ|静かな種類と地域差

ニホンヤモリ・台湾ヤモリ

- ニホンヤモリ: 基本的には静かだけど威嚇時に短い音を出す。

- 台湾北部: 鳴かない種類だが、人間には聞こえない周波数で鳴いている可能性あり。

- 台湾南部: 温暖な気候で活発に鳴く「疣尾蜥虎」が生息。

日本でよく見られるニホンヤモリは、基本的にはほとんど鳴かない種類です。でも、驚いたりストレスを感じたりした時には「ピッ!」とか「チッ!」という短い音を出すことがあります。

この音は威嚇や警戒心を表していて、人間が近づいた時にも聞けることがあります。ただし繁殖期でもほぼ鳴かないので、とても静かな生活を送るタイプなんですね。

一方で台湾では、北部と南部でヤモリの鳴き方が違うんです!北部ではほとんど鳴かない「無疣蜥虎」という種類が住んでいますが、人間には聞こえない周波数で鳴いている可能性もあると言われています。

一方、南部では「疣尾蜥虎」という種類がいて、この子たちは温暖な気候のおかげで繁殖活動が活発なのでよく鳴くそうです。「キュキュキュ」といったかわいい音を出していることもあります。

地域や種類によってこんなにも違うなんて、生態系や進化って本当に不思議ですよね!

イモリとの違いを徹底比較|分類学的特徴と生活環境

ヤモリとイモリって、見た目が似ているから「どっちがどっち?」って迷うことありませんか?でも実は、分類や住んでいる場所、体の仕組みなどが全然違うんです!

ここでは、このヤモリとイモリの違いをわかりやすく楽しく解説します!

ヤモリとイモリの分類|爬虫類と両生類ってこんなに違う!

まずはヤモリとイモリの「分類」の違いについてお話しします。

ヤモリは爬虫類で、乾燥した環境に適応したトカゲの仲間。一方でイモリは両生類で、水辺や湿った場所を好むサンショウウオの仲間です。この分類の違いが、それぞれの体の特徴や暮らし方に大きく影響しているんですよ。

ヤモリ(爬虫類)の特徴

- 皮膚: ヤモリの皮膚は乾燥に強く、鱗で覆われています。そのため、水分をあまり必要とせず、乾燥した場所でも元気に暮らせます。

- 呼吸: 肺呼吸だけをします。水中では生活できません。

- 卵: 硬い殻を持つ卵を産みます。これなら乾いた場所でも安心して孵化できます。

イモリ(両生類)の特徴

- 皮膚: イモリの皮膚は湿っていて、水分を吸収する性質があります。だから水辺や湿地帯が大好きなんです。

- 呼吸: 幼い頃はエラ呼吸、大人になると肺呼吸や皮膚呼吸もします。水中でも陸上でも生活できるんですね。

- 卵: ゼリー状の卵を水中に産みつけます。水がないと孵化できないので、水辺が必須なんです。

こうして見ると、ヤモリとイモリでは体の作りや進化の道筋がまったく違うことがわかりますね!「乾燥派」と「湿り気派」みたいな感じでしょうか。

ヤモリとイモリの生活環境|住んでいる場所も大違い!

次に、それぞれがどんな場所で暮らしているかを見てみましょう。ヤモリは乾燥した地域や都市部の家屋周辺でよく見かけます。一方でイモリは湿った場所や水辺が大好き。住んでいる環境も全然違いますよね!

ヤモリの生活環境

- 主な生息地: 乾燥地帯や都市部、家屋周辺など。壁や天井に張り付いている姿をよく見かけます。

- 活動時間: 夜行性なので、暗くなってから活発に動き出します。

- 食べ物: 昆虫やクモなど、小さな生き物を捕まえて食べます。

イモリの生活環境

- 主な生息地: 湿地帯や池、川など水辺。水中では泳ぐ姿も見られます。

- 活動時間: 昼夜問わず活動しますが、水中では特に元気いっぱいです。

- 食べ物: 水中の小さな昆虫やプランクトンなどを食べています。

こんなふうに、ヤモリとイモリはそれぞれ自分に合った環境で暮らしているんですね。体の仕組みに合わせて進化してきた結果なんだと思うと、とても面白いですよね!

幸運を呼ぶ守り神|ヤモリが縁起物とされる理由とは

ヤモリって、ただ家の壁に張り付いているだけの小さな生き物に見えるかもしれません。でも実は、昔から「家守(やもり)」として家を守る縁起の良い存在とされているんです!

害虫を食べてくれる頼もしい役割に加えて、幸運を運んでくれるスピリチュアルな象徴としても知られています。ここでは、そんなヤモリが縁起物とされる理由について、わかりやすくお話しします。

ヤモリが家を守る理由|害虫退治と家庭円満の象徴

ヤモリが「家守」と呼ばれるのにはちゃんとした理由があります。まずは、実際に家を守ってくれる頼もしい側面について見てみましょう!

害虫退治で家を清潔に保つ

ヤモリはゴキブリやシロアリなどの害虫を食べてくれる、とてもありがたい存在です。「ヤモリがいる家には害虫が少ない」というイメージが昔から広まっていて、そのおかげで「家を守る生き物」として親しまれてきました。

特に夜行性のヤモリは暗くなった後に活発に動き回り、光に集まる虫を捕まえてくれるので、家庭内の衛生状態を良くしてくれるんです。

- 主な食べ物: ゴキブリやシロアリ、クモなど。

- 活動時間: 夜行性なので、暗くなってから害虫退治開始!

- 効果: 家の中を清潔に保つ手助け。

こんなふうに、ヤモリは実際的な役割でも「家守」として活躍しているんですね。

家庭円満や災い除けの象徴

さらにヤモリは、「家庭円満」や「災い除け」の象徴ともされています。特に白いヤモリは「龍神様の使い」と呼ばれていて、とても縁起が良いと言われています。

この白いヤモリが住む家は火事になりにくいとか、お金が貯まりやすいとか、家庭繁栄につながるとも言われているんですよ。

- 白いヤモリ: 龍神様の使いとして特別扱われる。

- ご利益: 火災防止、金運アップ、家庭繁栄。

もし白いヤモリを見かけたら、大切にしてあげることでさらに良い運気を呼び込めるかもしれません!

スピリチュアルな視点|幸運とポジティブエネルギーの象徴

ヤモリにはスピリチュアルな意味もあって、人々に幸運やポジティブなエネルギーをもたらす存在として信じられています。ここではそのスピリチュアル的な側面についてお話しします!

幸運を呼び込むプラスエネルギー

ヤモリは光や灯りを好む性質から、「プラスエネルギー」を持っていると言われています。このプラスエネルギーのおかげで、お金や恋愛、人間関係など、さまざまな幸運を引き寄せてくれる存在とされています。

- 金運アップ: ヤモリが現れた場所では宝くじ当選など金運上昇の兆し!

- 恋愛成就: ヤモリを見ることで恋愛や人間関係が良好になると言われています。

- 仕事運アップ: 仕事で成功したり、新しいチャンスにつながったりする可能性も。

こんなふうに、ヤモリはポジティブな変化をもたらすラッキーアイテムみたいな存在なんですね。

世界でも愛される幸運のシンボル

日本だけじゃなくて、世界でもヤモリは幸運のシンボルとして親しまれているんです!例えばタイやフィリピンでは、「家にヤモリが住み着いたらその家族に幸福が訪れる」と信じられていて、とても大切にされています。

またアフリカでは「神々の使者」として崇められているんですよ。

- タイ・フィリピン: 家族繁栄や健康の象徴。

- アフリカ: 神々の使者として尊重される。

- インドネシア: 家庭内安全と繁栄を保証する存在。

こうした文化的背景を見ると、世界中でヤモリが愛されている理由がよくわかりますね!

まとめ

この記事では、ヤモリについてさまざまな角度から解説しました。以下に内容を簡単にまとめます。

- 壁に張り付く秘密:ヤモリは足裏にある「趾下薄板」と「ファンデルワールス力」を使って壁や天井に張り付いています。この仕組みは未来の技術にも応用されています。

- 鳴くヤモリと鳴かないヤモリ:トッケイヤモリは求愛や縄張り争いで「トッケイ!」と鳴きます。一方、ニホンヤモリはほとんど鳴かず、地域によって鳴き声の特徴も異なります。

- イモリとの違い:ヤモリは乾燥地帯を好む爬虫類で、イモリは湿地帯を好む両生類です。それぞれ体の構造や生活環境が大きく異なります。

- 縁起物としての魅力:ヤモリは「家守」として家庭円満や金運アップなど幸運を呼ぶ象徴とされ、日本だけでなく世界中で愛されています。

小さな体で驚きの能力を持つヤモリ。その魅力を知ることで、日常生活で見かけるヤモリがもっと特別な存在に感じられるかもしれません。

今度ヤモリを見つけたら、ぜひその不思議な能力や縁起の良さに思いを馳せてみてくださいね!