ラクダと言えば、背中の「こぶ」が特徴的ですよね。でも、そのこぶの中身が水ではなく脂肪だって知っていましたか?

さらに、ラクダが砂漠という過酷な環境で生き抜くために持つ驚きの体の仕組みや、ヒトコブラクダとフタコブラクダの違いについても気になりませんか?

この記事では、そんなラクダにまつわる秘密をわかりやすく解説します!以下のような方におすすめです:

- ラクダのこぶが脂肪でできている理由を知りたい方

- 砂漠で生き抜くラクダの驚きの適応力を学びたい方

- ヒトコブラクダとフタコブラクダの違いについて詳しく知りたい方

この記事を読めば、ラクダの知られざる魅力や進化の秘密に触れることができますよ!

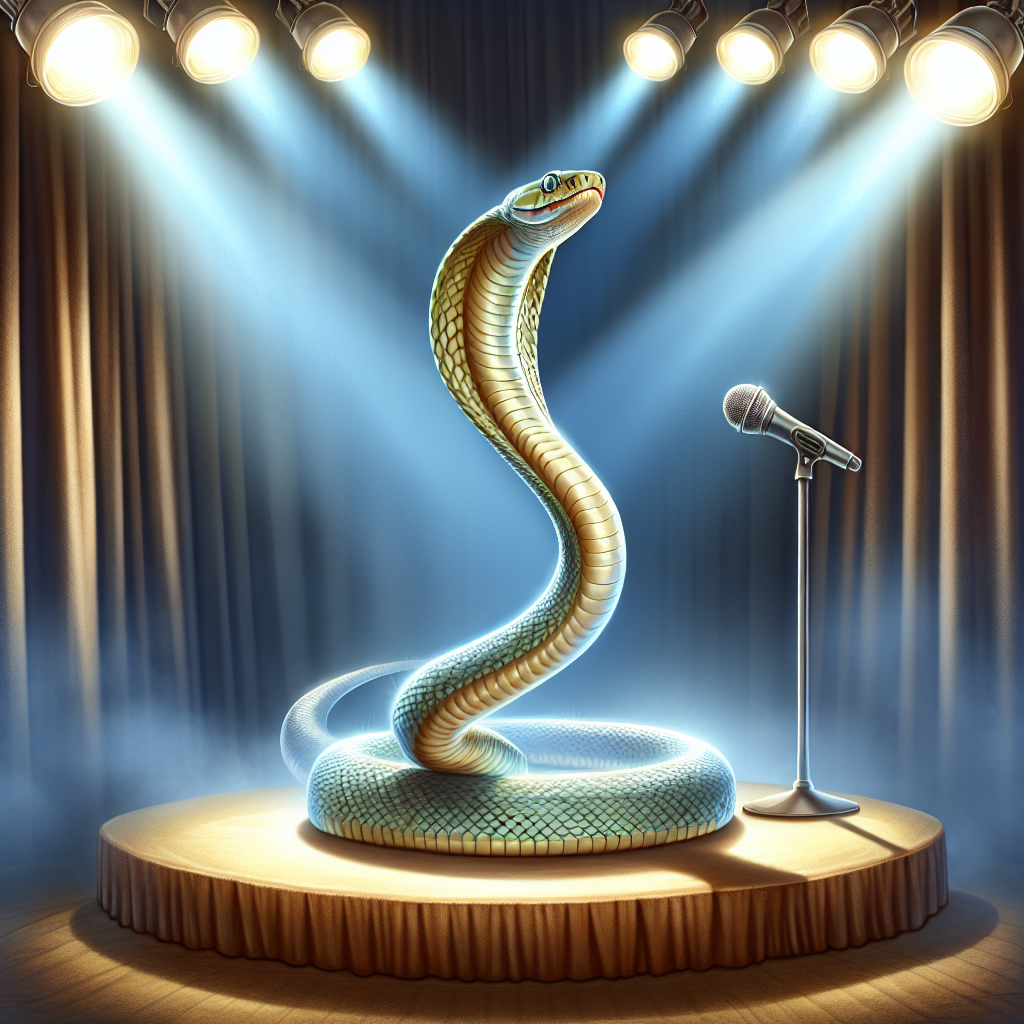

ラクダのこぶの中身は脂肪!その驚きの役割とは?

ラクダの背中にある「こぶ」、実は中身が脂肪だって知っていましたか?「水を蓄えているんじゃないの?」と思う人も多いかもしれませんが、実はこれ、ラクダが砂漠で生き抜くためのすごい仕組みなんです。

この脂肪には、エネルギーや水分を確保するための大切な役割があります。ここでは、そんなラクダのこぶに隠された秘密をわかりやすくお伝えします!

どうしてこぶには脂肪が入っているの?

ラクダのこぶに脂肪が詰まっているのには、ちゃんとした理由があります。

それは、砂漠という過酷な環境で生きていくために必要な「生存戦略」なんです。食べ物や水が手に入りにくい砂漠では、この脂肪が大活躍します。

- エネルギーを蓄えるため

脂肪はとても効率的なエネルギー源なんです。ラクダは、この脂肪を燃やすことで長い間食べ物がなくても元気に動き回ることができます。例えば、数週間も食事を取らなくても平気なんですよ! - 水を作り出すため

脂肪が燃えるとき、水分も一緒に作られるんです。このおかげで、ラクダは飲み水がなくても自分で体内から水分を補えるんですね。これってすごいですよね! - 体温調節にも役立つ

脂肪を背中のこぶに集中させることで、他の部分に熱がたまりにくくなります。その結果、暑い日中や寒い夜でも体温をうまく調節できるんです。

こうして見ると、ラクダのこぶってただの「脂肪の塊」じゃなくて、生き抜くために進化したスゴイ仕組みだってわかりますよね!

こぶが小さくなることってあるの?

実は、ラクダのこぶっていつも同じ形じゃないんです。食べ物や水分が足りないと、こぶが小さくなったり垂れたりすることもあるんですよ。

- 脂肪を使い切るから

長い間食べ物や水分を摂れないと、こぶに蓄えられていた脂肪がどんどん消費されちゃいます。その結果、こぶが縮んで小さくなるんですね。 - 垂れてしまうこともある

脂肪が減ると、中身がなくなった皮膚だけが残ります。それで重力に負けて垂れ下がっちゃうことも。でも、この状態でもラクダ自身には特に問題はありません。 - ちゃんと元通りになる!

食べ物や水分をしっかり摂れば、また脂肪が蓄えられて元通りになります。この回復力もラクダならではの強みですね。

こうして見ると、こぶの変化はラクダの健康状態や環境への適応力を教えてくれる重要なサインなんです。砂漠で生き抜くために進化したラクダ、やっぱりすごいですよね!

砂漠で生き抜くラクダの体の仕組みを徹底解説

ラクダが砂漠で生きていけるのは、特別な体の仕組みがあるからなんです。水分を節約する驚きの能力や、暑さや寒さに耐える工夫など、ラクダならではの適応力は本当にすごいですよね。

ここでは、そんなラクダのユニークな体の特徴をわかりやすくご紹介します!

ラクダの水分節約術:砂漠で乾き知らずの秘密

砂漠って本当に乾燥していて、水が貴重ですよね。でもラクダはそんな環境でも平気で暮らせるんです。

その理由は、体内に備わった驚きの「水分節約術」にあります。どんな仕組みなのか見てみましょう!

- 一度にたくさん飲める!

ラクダはなんと、一度に100リットル以上もの水を飲むことができるんです!その水は血液に吸収されて全身を循環し、長い間使うことができます。さらにラクダの赤血球は楕円形なので、脱水状態でも血液がスムーズに流れるんですよ。 - 汗をかかない工夫

私たちは暑いと汗をかきますが、ラクダはほとんど汗をかきません。体温を周囲の気温に合わせて調整することで、汗を抑えて水分を節約しているんです。例えば、日中は最大40℃まで体温を上げちゃうんですよ! - 鼻と腎臓がすごい!

ラクダの鼻は呼吸で失われる湿気を回収する仕組みがあります。また、腎臓も超効率的で、尿量を極限まで減らして水分を再利用します。そのため、ラクダの尿はとても濃縮されていて、水分ロスがほぼゼロなんです。

こうした仕組みのおかげで、ラクダは数日間水なしでも元気に生きられるんですね。砂漠で暮らすために進化したラクダって、本当にすごいと思いませんか?

暑さも寒さもへっちゃら!ラクダの適応力とは?

砂漠って昼間はものすごく暑くて、夜になると急に寒くなる過酷な環境ですよね。でもラクダはそんな温度差にもちゃんと対応できるんです。

その秘密をご紹介します!

- 毛皮と長い足がポイント!

ラクダの毛皮は太陽光から身を守る役割があります。昼間の暑さを和らげるだけでなく、夜間には寒さから体温を保つ働きをしてくれるんです。また、長い足のおかげで地面から伝わる熱から体を遠ざけることもできます。 - こぶが断熱材になる!?

背中にあるこぶには脂肪が詰まっていて、この脂肪が断熱材として機能します。これによって太陽光による直接的な熱から内臓や大事な器官を守っているんですね。 - 柔軟な体温調節機能

ラクダの体温は34℃から40℃まで変化することができます。この柔軟性のおかげで、昼間には高い体温で汗を抑え、夜には低い体温でエネルギー消費を抑えることができるんです。

こうした工夫のおかげで、ラクダは灼熱の日中も凍える夜も快適に過ごせるんですね。砂漠という厳しい環境でも生き抜けるラクダ、本当にすごいですよね!

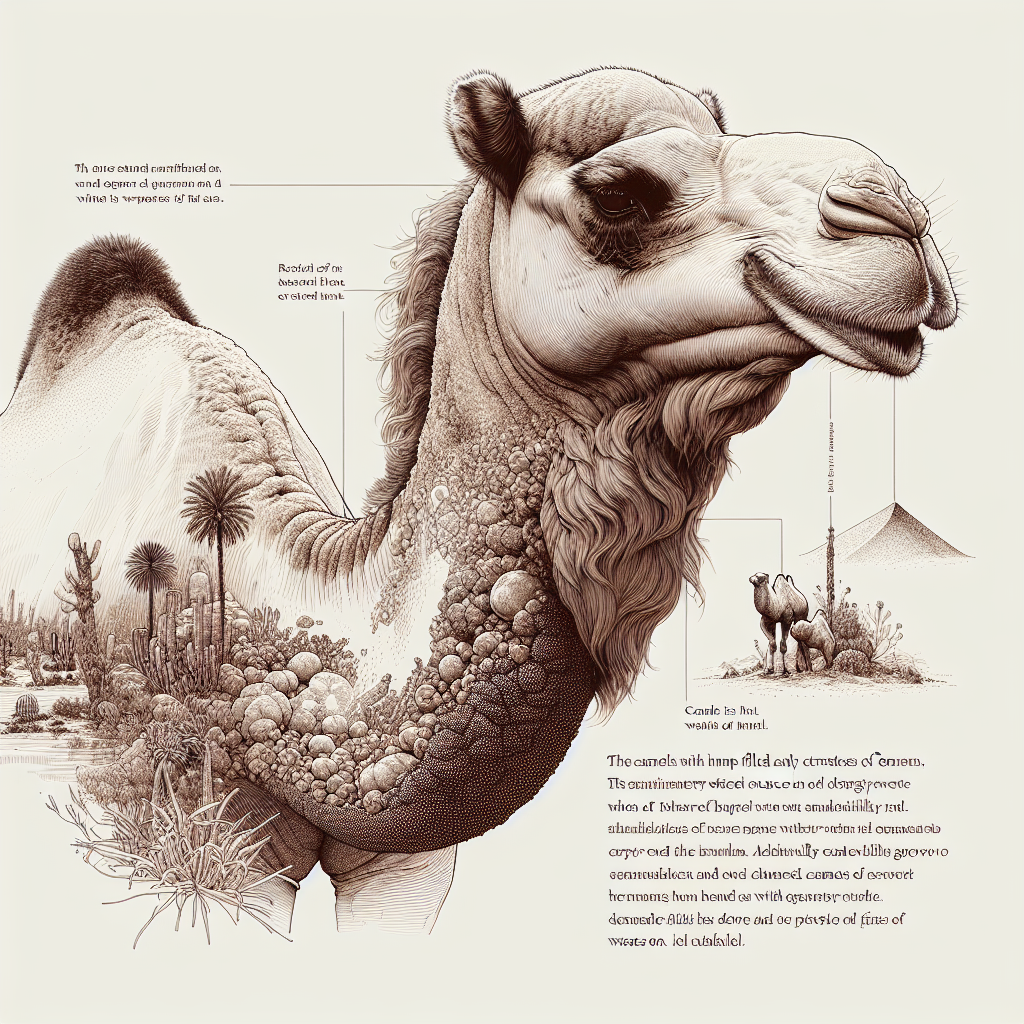

ヒトコブラクダとフタコブラクダの違いはこぶだけじゃない!

ラクダと言えば、背中の「こぶ」が特徴的ですよね。でも、ヒトコブラクダとフタコブラクダの違いはこぶの数だけじゃないんです!

実は体格や性格、生息地にもいろいろな違いがあるんですよ。それぞれのラクダがどんな特徴を持っているのか、詳しく見ていきましょう!

ヒトコブラクダとフタコブラクダの体格ってどう違うの?

まずは、ヒトコブラクダとフタコブラクダの体格や毛の特徴についてお話しします。見た目にも大きな違いがあるんですよ!

- 体型の違い

ヒトコブラクダはスリムで足が長く、砂漠を軽やかに歩くのにぴったりな体型です。一方、フタコブラクダはずっしりとした体型で足が短め。岩場や寒冷地でも安定して歩けるように進化しているんですね。なんだか頼もしい感じがしますよね。 - 毛の特徴

ヒトコブラクダは短い毛を持っていて、暑い砂漠でも涼しく過ごせるようになっています。一方、フタコブラクダはふわふわで長い毛に覆われていて、寒い地域でも暖かさを保てるんです。この毛皮のおかげで冬場でも快適に暮らせるなんて、本当にすごいですよね。

こうした体格や毛の違いを見ると、それぞれのラクダが暮らす環境に合わせて進化してきたことがよく分かりますよね。

生息地や性格にも違いがあるって知ってた?

ヒトコブラクダとフタコブラクダは住んでいる場所も性格も違うんです。それぞれどんな環境で暮らしているか、ちょっと覗いてみましょう!

- 生息地の違い

ヒトコブラクダは主にアフリカ北部やアラビア半島、西アジアなど乾燥した砂漠地帯で暮らしています。一方、フタコブラクダは中央アジアやモンゴル、中国北西部など寒暖差が激しい地域に住んでいます。住む場所によってこんなに環境が違うなんて驚きですよね。 - 性格も違う!?

ヒトコブラクダはちょっと気性が荒くて活発な性格を持つことがあります。一方、フタコブラクダは穏やかでおとなしい性格と言われています。これも、それぞれが暮らす環境や人間との関わり方によるものなのかもしれませんね。 - 文化的な役割もユニーク!

ヒトコブラクダは乳や肉を取るために飼育されることが多く、一方でフタコブラクダは荷物運びなど移動手段として活躍することが多かったそうです。地域ごとの文化的な利用方法もラクダごとに異なるなんて面白いですよね!

こうして見ると、ヒトコブラクダとフタコブラクダには本当にたくさんの違いがあります。それぞれが自分たちの環境に合わせて進化してきた姿を見ると、自然界って本当にすごいなぁと思いますよね!

まとめ

この記事では、ラクダに関する驚きの事実や特徴について詳しくご紹介しました。内容を以下に簡単にまとめます。

ラクダのこぶは脂肪でできている

- 脂肪はエネルギー源として使われ、水分も生成可能。

- 体温調節にも役立ち、砂漠で生き抜くために必須。

砂漠で生き抜くための特別な体の仕組み

- 一度に大量の水を飲む能力や汗を抑える工夫。

- 鼻や腎臓が水分を効率的に再利用する仕組みを持つ。

ヒトコブラクダとフタコブラクダの違い

- ヒトコブラクダはスリムで短毛、フタコブラクダはがっしりした体型で長毛。

- 生息地や性格、文化的な役割も異なる。

ラクダはその進化した体のおかげで、砂漠という厳しい環境でもたくましく生きています。この驚くべき適応力を知ることで、自然界への理解が深まり、新たな発見につながるかもしれませんね!

ラクダの魅力をもっと身近に感じてもらえたら嬉しいです!